Ein Rahmenvertrag mit der EU, den niemand kennt …

Ein Rahmenvertrag mit der EU, den niemand kennt …

Die Vorgeschichte

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich

Jedermann spricht heute vom Rahmenvertrag mit der EU, den eigentlich noch niemand kennt. Nur noch «dynamische Rechtsübernahme» soll es geben und ein neuartiges «Schiedsgericht» eingerichtet werden. Der Bundesrat führt seit 2014 Verhandlungen mit der EU, ohne die Inhalte offenzulegen. Er hat sich nun auf eine gemeinsame Linie geeinigt und will die laufenden Verhandlungen bis Ende Jahr abschliessen. – Wer die Vorgeschichte betrachtet, dem wird klar, wie das Rahmenabkommen aussehen wird. Es lohnt sich, in den Büchern ein gutes Vierteljahrhundert zurückzublättern.

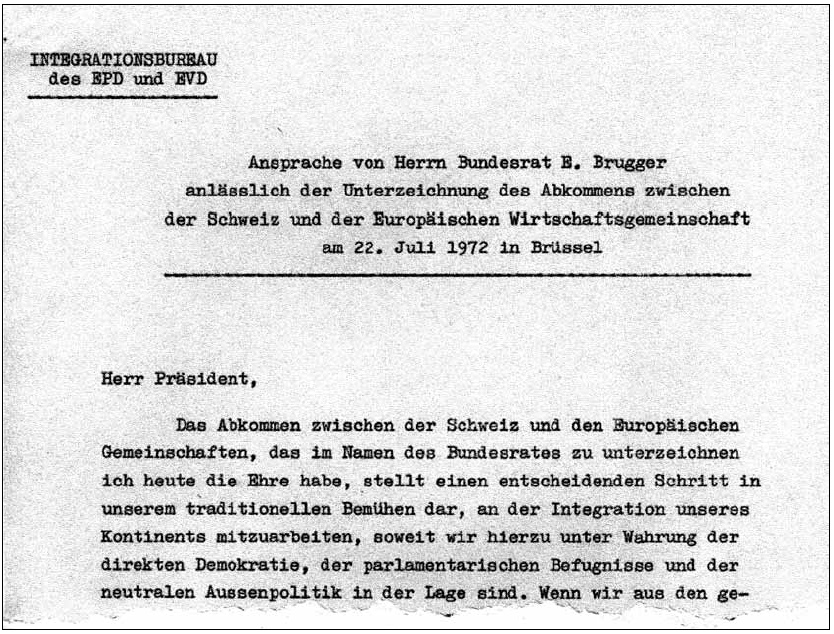

Volkswirtschaftsdepartements. (Quelle und Bild: Diplomatic Documents of Switzerland 1848-1975,

http://dodis.ch/36209)

1981 hatte in der Europäischen Gemeinschaft EG eine neue Etappe begonnen. In Frankreich wurde der Sozialist François Mitterand als Staatspräsident gewählt. Jacques Delors wurde sein Wirtschafts- und Finanzminister. Dieser leitete nach 1985 als Präsident der EG-Kommission weitere konkrete Schritte auf dem Weg zu einer «immer engeren Union» ein. Delors gilt als Urheber des magischen Datums «1992», als der Vertrag von Maastricht abgeschlossen und der grenzüberschreitende Binnenmarkt für Personen, Güter, Dienstleistungen und Kapital geschaffen wurde. Dazu kam eine Währungsunion mit dem Euro, an der jedoch nicht alle mitmachten.

Anfang 1989 schlug Jacques Delors den verbleibenden EFTA-Staaten Schweiz, Österreich, Norwegen, Finnland, Schweden und Island (Grossbritannien und Dänemark waren 1973, Portugal 1986 aus der EFTA aus- und der EG beigetreten) einen gemeinsamen Europäischen Wirtschaftsraum EWR mit gemeinsamen Institutionen vor, der ihnen erlauben würde, weitgehend am geplanten Binnenmarkt mit den vier Freiheiten zu partizipieren. Im Gegenzug war vorgesehen, dass die EFTA-Länder grosse Teile des EU-Rechts und auch künftige Änderungen automatisch übernehmen müssten – ohne Landwirtschaft und Steuern. Ein EWR-Rat auf Ministerebene sollte die Brücke zwischen EG und EFTA bilden. Ein EFTA-Gerichtshof wurde eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, die Einhaltung des EWR-Vertrages zu überwachen und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof EuGH auf die EWR-Staaten zu übertragen. Echte Mitsprache der EWR-Mitgliedsstaaten war nicht vorgesehen. Diese Regelung hätte die direkte Demokratie in der Schweiz erheblich geschwächt. Die EFTA würde lediglich bei der Vorbereitung neuer Rechtsakte beratend mitwirken. Damit unterscheidet sich der EWR fundamental vom grossen Freihandelsvertrag von 1972 zwischen der EG und den EFTA-Ländern, der keine politischen Elemente dieser Art enthielt und in dem sich die Vertragspartner gleichberechtigt – auf Augenhöhe – gegenüberstanden.

«Aktuell rüstet die EU militärisch gegenüber Russland auf und bindet die neutralen Mitgliedsstaaten Schweden, Finnland und Österreich enger ein. Auch deshalb hat die Schweiz Grund, sich politisch auf Distanz zu halten. Die Schweizer halten in Umfragen regelmässig mit über 90 Prozent an der Neutralität fest.»

Hausers Gutachten

Zwei Jahre vor der EWR-Abstimmung in der Schweiz, im Jahr 1990, hatte der Bundesrat den St. Galler Ökonomen Professor Heinz Hauser, Leiter des Aussenwirtschaftlichen Institutes der Universität St. Gallen, beauftragt, die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der drei europapolitischen Alternativen EWR, EG-Beitritt und «Alleingang» zu untersuchen. Das Gutachten wurde 1992 veröffentlicht und kam allerdings nicht so heraus, wie der Bundesrat gewünscht hatte (Hauser 1992). Während sich fast alle Ökonomen an den Schweizer Hochschulen für den EWR oder für den Beitritt einsetzten, äusserte sich Hauser differenziert. Er kam zum Schluss, dass das Freihandelsabkommen von 1972 und die zahlreichen ergänzenden Verträge der Schweiz bereits einen guten Marktzugang sicherten und keine weitreichenden Diskriminierungen zu erwarten seien. Zudem seien die schweizerischen Unternehmen in den EG-Ländern bereits stark vertreten. Der zusätzliche wirtschaftliche Integrationsgewinn des EWR oder gar des EG-Beitritts wäre gering und ein aktiver Alleingang wirtschaftlich vertretbar. Unter Alleingang verstand Hauser die Fortsetzung der bilateralen Politik im Rahmen des Freihandelsvertrages und nicht eine wirtschaftliche Isolation.

Der EWR – so Hauser – würde zwar bewirken, dass die Schweiz in manchen Bereichen erhebliche Liberalisierungsschritte einleiten müsste, was er begrüssen würde. Nach einem EWR-Nein könnte die Schweiz diese Schritte jedoch freiwillig und autonom einleiten (Lipp 2012, S. 104).

EWR-Abstimmung von 1992

Der EWR wurde zu einer eigentlichen Zerreissprobe in der Schweiz. In der Politik, in der Verwaltung und in der Bevölkerung bildeten sich bald drei Lager. Die einen sahen den Beitritt zum EWR als Mittelweg zwischen der bisherigen Politik, die auf dem Freihandelsvertrag von 1972 basierte, und einem EU-Beitritt. Der Verhandlungsführer Franz Blankart vertrat diesen Mittelweg. Eine ganz andere Position vertraten der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes Jean Pascal Delamuraz und Bundesrat Pierre Felber (EDA). Für sie war der EWR eine Chance für eine vollständige «Öffnung» der Schweiz gegenüber «Europa» und eine blosse Übergangslösung, das heisst ein Sprungbrett für einen künftigen EU-Beitritt. Das dritte Lager, zu dem Nationalrat und SVP-Präsident Christoph Blocher und auch viele andere aus allen Parteien gehörten, lehnten sowohl den EWR als auch den EU-Beitritt ab und wollten weiterhin die Souveränität bewahren und gleichberechtigt im Rahmen der EFTA mit den Ländern der EU zusammenarbeiten.

Die «Beitrittsfraktion» im Bundesrat war gestärkt worden, als Österreich 1989 ein Beitrittsgesuch gestellt hatte. Die Schweiz verlor damit einen wichtigen Verbündeten in der EFTA. In einer historischen Sitzung im Sommer 1992 stand der Bundesrat vor der Entscheidung, ob die Schweiz ihrerseits ein Beitrittsgesuch stellen sollte. Die Ereignisse sind heute gut dokumentiert. Das Stimmenverhältnis war vorerst unentschieden – drei zu drei, weil Bundesrat Adolf Ogi (SVP) unentschlossen war und das Zünglein an der Waage spielte. Schliesslich stimmte er im Widerspruch zur Position seiner Partei für das Beitrittsgesuch. Ogi bezeichnete den EWR in einem denkwürdigen Auftritt in der Tagesschau als «Trainingslager» für den EU-Beitritt. Kurz darauf deponierte der Bundesrat das Beitrittsgesuch in Brüssel. Das allerdings schreckte zahlreiche Stimmbürger auf, die im EWR eine blosse Weiterentwicklung des Freihandelsvertrages von 1972 und eine Alternative zum Vollbeitritt gesehen hatten.

Die Stimmung in der Bevölkerung war noch selten so aufgeheizt wie damals. Auch die Wirtschaft war gespalten. Der Schweizerische Gewerbeverband gab zwar die Ja-Parole heraus, hielt sich aber im Abstimmungskampf zurück. Das Parlament hatte – zum ersten Mal in seiner Geschichte – einen Kredit für «Aufklärung» bzw. Propaganda für ein Ja zum EWR bewilligt. Fast alle Medien unterstützten die Ja-Kampagne. Der Bundesrat schaltete sich selber massiv in den Abstimmungskampf ein. Aber auch die Gegner unternahmen grosse Anstrengungen, denn sie sahen die Souveränität, die Unabhängigkeit und die direkte Demokratie gefährdet. Dazu Nationalrat Christoph Blocher: «Der EWR ist nicht ein Freihandelsvertrag, wie uns das weisgemacht wird, sondern er ist ein Vertrag, mit dem wir ganz wesentliche Teile unserer Souveränität abtreten. Alles andere ist Beschönigung. Wir übernehmen zu einem grossen Teil fremdes Recht. Wir übernehmen auch künftiges, heute unbekanntes Recht.» (vgl. Lipp 2012, S. 108)

Am 6. Dezember 1992 lehnte das Volk den EWR-Vertrag mit 50,3 Prozent der Stimmen knapp ab. Verlangt war das doppelte Mehr, das heisst auch die Mehrheit der Kantone war verlangt. Hier war die Ablehnung deutlich. In den Voll- und Halbkantonen hatten die Stimmbürger mit 18 zu 8 dagegen gestimmt. Bundesrat Delamuraz bezeichnete das Ergebnis als «schwarzen Tag» in der Geschichte der Schweiz. Die übergrosse Mehrheit in der Bevölkerung sieht dies heute wohl anders.

«Wir müssen besser sein, um nicht beitreten zu müssen»

Nach dem EWR-Nein nahmen sich Bundesrat und Parlament ganz im Sinne Hausers vor, umfassende Liberalisierungsschritte «freiwillig und autonom» einzuleiten. Diese waren bereits vor der Abstimmung geplant und unter der Bezeichnung «Eurolex» in Angriff genommen worden. Nun galt die Devise von Staatssekretär und EWR-Verhandler Franz Blankart: «Wir müssen besser sein, um nicht beitreten zu müssen.»

Das Programm hiess neu Swisslex und sollte die Schweizer Wirtschaft, die in den neunziger Jahren wie in anderen Ländern stagnierte, «revitalisieren» und ganz allgemein den Wirtschaftsstandort Schweiz im globalen Wettbewerb stärken. Dieses Vorgehen stand im engen Zusammenhang mit dem Programm zur «marktwirtschaftlichen Erneuerung», das der Bundesrat ebenfalls bereits in den achtziger Jahren beschlossen hatte. Es handelte sich um ein umfassendes Paket von 22 Massnahmen. Kernelement war die Revision und Verschärfung des Kartellgesetzes. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre sollten – wie in der EU – Teile des Service public liberalisiert und privatisiert werden – wie die Post und die Telefonie (PTT). Marktwirtschaftlich geprägte Reformen sollten auch im Gesundheits-, im Bildungswesen und im Bereich der Stromversorgung folgen. Im Herbst 1993, also nur ein knappes Jahr nach dem EWR-Nein, signalisierte Brüssel die Bereitschaft zu bilateralen Verhandlungen. Dies zeigt, dass die EU durchaus Interesse hatte. Damals zum Beispiel war es den 40-Tönner-Lastwagen der EU-Länder noch verwehrt, die Schweiz zu durchqueren.

«‹Die Schweiz dürfe keine Rosinen picken›, war und ist das Standardargument. Praktisch nie hört man, dass die Schweiz auch für die EU wertvolle ‹Rosinen› zu bieten hat, wie zum Beispiel die Nord-Süd-Verbindung für Lastwagen und Strom und die freie Zuwanderung. Dazu kommt, dass die Schweiz aus dem EU-Raum deutlich mehr importiert als exportiert und ein verlässlicher Wirtschaftspartner ist.»

Beitritt als strategisches Ziel – eine merkwürdige Verhandlungsstrategie

Fast gleichzeitig, am 29. November 1993, erschien der Bericht des Bundesrates zur Aussenpolitik, in dem er seine künftige Strategie darlegte (Lipp 2012, S. 138). Er hielt darin fest, dass er trotz der Ablehnung des EWR am Ziel des EU-Beitritts festhalte. Es handle sich dabei um ein strategisches Ziel, das nicht unmittelbar zu erreichen sei. Das hatte jedoch Folgen für die Verhandlungsdelegation. Franz Blankart, der den EWR ausgehandelt hatte und auch nach dem Volks-Nein den EWR weiter befürwortete, wurde als Verhandlungsführer ersetzt durch Jakob Kellenberger, der den Beitritt befürwortete.

Die Verhandlungsdelegation aus Brüssel war nun in der komfortablen Situation, dass sie mit Leuten verhandelte, die künftig beitreten wollten. Wer beitreten will, der vertritt keine abweichenden Positionen und ist auch bereit, den Acquis communautaire ganz oder teilweise zu übernehmen, und er ist auch gewillt, sich unterzuordnen und die eigene Rechtsordnung anzupassen. Es war der Beginn einer Aussenpolitik, die sich nicht mehr in erster Linie nach der eigenen Bevölkerung ausrichtete, sondern mehr und mehr nach Brüssel. Es erstaunt nicht, dass die Stiftung «Jean Monnet für Europa» alle beteiligten Akteure dieses Szenarios, also die Bundesräte Delamuraz und Felber sowie Kellenberger für ihre «Politik für Europa» auszeichnete. Jakob Kellenberger wurde sogar zum Vizepräsidenten der Stiftung ernannt.

Das war anders als in den Jahren, als Hans Schaffner, Paul Jolles, Albert Weitnauer und andere den grossen Freihandelsvertrag der EFTA mit der EG von 1972 vorbereiteten und aushandelten, der vom Volk mit über 70 Prozent und in allen Kantonen angenommen wurde. Danach ist er in über hundert Zusatzverträgen immer wieder ausgebaut und verfeinert worden, sodass Professor Hauser 1992 in seinem Gutachten zuhanden des Bundesrates feststellen konnte, dass der zusätzliche wirtschaftliche Integrationsgewinn des EWR gering wäre (Lipp 2004, S. 104). Der grosse, in der Bevölkerung allgemein akzeptierte Freihandelsvertrag von 1972 ist die Grundlage der Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zu den EU-Ländern. Heute fällt auf, dass er in den Debatten um den Rahmenvertrag kaum erwähnt wird. Will man so vernebeln, dass die wirtschaftliche Integration weitgehend gegeben ist und man vor allem das Ziel verfolgt, die Schweiz politisch einzubinden? Bereits im Europa-Zwischenbericht von 1995 betonte der Bundesrat, dass die bilateralen Verträge das Ziel haben, unsere «volle und umfassende Beteiligung am europäischen Integrationsprozess zu erleichtern» (vgl. Lipp 2012, S. 139).

Die Schweiz brauche einen Rahmenvertrag, um den Zugang zum Binnenmarkt zu sichern, heisst es heute. Wird die EU etwas in Frage stellen, was seit Jahrzehnten für beide Seiten gut funktioniert? – Das ist absurd. Zudem profitiert die EU von einer komfortablen und billigen Nord-Süd-Verbindung für Lastwagen und Strom, auf die sie nicht verzichten kann und die nicht selbstverständlich ist.

«Der grosse, in der Bevölkerung allgemein akzeptierte Freihandelsvertrag von 1972 ist die Grundlage der Wirtschaftsbeziehungen der Schweiz zu den EU-Ländern. Heute fällt auf, dass er in den Debatten um den Rahmenvertrag kaum erwähnt wird. Will man so vernebeln, dass die wirtschaftliche Integration weitgehend gegeben ist und man vor allem das Ziel verfolgt, die Schweiz politisch einzubinden?»

Am Volk vorbei

Es kam nun oft zu Situationen, dass der Bundesrat in seinen Medienauftritten dem Volk die Position der EU (die er ja gewillt war zu übernehmen) möglichst positiv erklärte, ohne dem einen eigenen Standpunkt gegenüberzustellen. «Die Schweiz dürfe keine Rosinen picken», war und ist das Standardargument. Praktisch nie hört man, dass die Schweiz auch für die EU wertvolle «Rosinen» zu bieten hat, wie zum Beispiel die Nord-Süd-Verbindung für Lastwagen und Strom und die freie Zuwanderung. Dazu kommt, dass die Schweiz aus dem EU-Raum deutlich mehr importiert als exportiert und ein verlässlicher Wirtschaftspartner ist.

Wandel in der politischen Kultur –

Abschied von der Konkordanz

Das Volk und vor allem die grosse Mehrheit der Kantone hatten 1992 nein zum EWR gesagt. Bundesrat und grosse Teile des Parlaments (die «Classe politique») hielten weiterhin am Beitrittsziel fest – unterstützt von fast allen Medien. Eine grosse Mehrheit im Volk blieb weiterhin skeptisch. 1997 lehnte es die Volksinitiative «EU-Beitrittsverhandlungen vors Volk!» zwar ab. 2002 sagte es jedoch mit 81 Prozent sehr deutlich nein zu einer Volksinitiative, die die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen verlangte.

Diese politischen Spannungen mussten sich unweigerlich in Wahlen auswirken. Die Zusammensetzung der Parlamente in den grossen Gemeinden, den Kantonen und im Bund veränderte sich. Die drei grossen Parteien SP, FDP und CVP, die alle den EU-Beitritt in ihre Programme aufgenommen hatten, verloren in den folgenden Jahren massiv an Wählern. Die SVP, die das Volks-Nein von 1992 und auch das Nein zum Beitritt mit Nachdruck vertrat, wuchs zu einer Grosspartei mit ungefähr 30 Prozent der Stimmen heran. Am stärksten hatte sich die Elite der CVP von ihrer bodenständigen, werterhaltenden Wählerschaft abgewendet, sodass sich die langjährig stabile Parteistruktur vor allem in den mehrheitlich katholischen Kantonen veränderte. Der Wähleranteil der CVP sank seither schweizweit von ungefähr 25 auf unter 15 Prozent. Auch die FDP veränderte sich. Sie hat zwar den Beitritt aus ihrem Programm gestrichen. Politische Einbindung und Beitritt sind aber nach wie vor ein Thema. Die FDP-Parole von damals «Mehr Eigenverantwortung – weniger Staat» ist Geschichte.

Die SP (die den Beitritt auch heute noch im Parteiprogramm hat) war in der Nachkriegszeit noch eine Grosspartei mit ungefähr 30 Prozent. Ihr Wähleranteil ist heute unter zwanzig Prozent gesunken. Sie hat sich mit dem neoliberalen, das heisst grenzüberschreitenden und vereinheitlichten Binnenmarkt der EU angefreundet und will ihn mit flankierenden Massnahmen ergänzen. Ebenfalls angefreundet hat sie sich mit der riesigen und teuren Bürokratie von gegen 75 000 Beamten, die die Mitgliedsländer «sozialdemokratisch», das heisst staatsnah und internationalistisch von oben verwalten.

Das Konzept der EU enthält Berührungspunkte, die das Zusammengehen von SP und FDP seit 1992 und auch heute erklären. Der politische Einfluss der drei oben erwähnten Parteien blieb trotz der Verluste in den Wahlen dominant, weil sich ihre Eliten in wichtigen Fragen immer wieder zu einer sogenannten «Europa»-Allianz zusammenschliessen, die die bewährte Konkordanz erschwert oder gar verunmöglicht. Auch in der Debatte um das Rahmenabkommen ist dies erneut der Fall.

Tiefpunkt in dieser verhängnisvollen Entwicklung war die Abwahl von SVP-Bundesrat Christoph Blocher – trotz seiner erfolgreichen Departementsführung im Jahr 2007. Die politischen Spannungen halten bis heute an, auch wenn die CVP und die FDP den EU-Beitritt aus ihren Programmen gestrichen haben und der Bundesrat das Beitrittsziel offiziell nicht mehr verfolgt, sondern das Beitrittsgesuch auf Beschluss des Parlaments vor kurzem zurückgezogen hat. Es zeigt sich mehr und mehr, dass es nicht um ein einzelnes Abkommen oder um den sogenannten «Marktzugang» geht, der längst vorhanden ist, sondern um einen Wandel in der politischen Kultur. Der Grund liegt darin, dass sich das Grundkonzept der EU nicht mit dem bewährten Zusammenspiel von Bundesrat, Parlament und Volk in der direkten Demokratie verträgt.

Bilaterale Verträge

Nach jahrelanger Berieselung mit der Behauptung, es gebe keine Alternative zu den «Bilateralen», stimmte das Volk schliesslich am 21.5.2000 den Bilateralen I zu, einem Paket mit sieben Verträgen. Im Zentrum standen die Personenfreizügigkeit und die Zulassung der 40-Tönner-Lastwagen aus den EU-Ländern. Die Personenfreizügigkeit wurde mit den anderen sechs Abkommen so verknüpft, dass sie nicht für sich allein gekündigt werden kann. Inzwischen haben sich die meisten Befürchtungen der damaligen Gegner bestätigt, die nicht an die Versprechungen des Bundesrates glaubten, die Zuwanderung würde nur geringfügig – auf maximal ungefähr 8000 Personen im Jahr – ansteigen und die Lastwagen würden später per Bahn durch das Land transportiert. 2004 folgten die Bilateralen Verträge II mit dem Schengen/Dublin-Abkommen. Als die Zuwanderung um Hunderttausende zunahm, nahm der Souverän 2014 eine Volksinitiative an, die es wieder möglich machen wollte, die Zuwanderung zu kontrollieren und zu steuern. Umgesetzt wurde der neue Verfassungsartikel nicht – mit der Begründung, er verstosse gegen das Personenfreizügigkeitsabkommen. Nicht nur die Parlamentsmehrheit, sondern auch das Bundesgericht stuft die Bilateralen bzw. ihren politischen Gehalt höher ein als die eigene Verfassung – eigentlich ein unerhörter Vorgang. Hingenommen wird diese «Neuorientierung» nicht. Für eine neue Volksinitiative, die das Freizügigkeitsabkommen direkt kündigen will, werden Unterschriften gesammelt. Die «Selbstbestimmungsinitiative» ist bereits eingereicht und kommt zur Abstimmung. Sie will noch stärker betonen, dass die Bundesverfassung (abgesehen vom zwingenden Völkerrecht) gegenüber internationalem Recht Vorrang hat – so wie es bis vor kurzem eine Selbstverständlichkeit war.

Rahmenabkommen – ein düsteres Szenario

Die EU ihrerseits pocht seit vier Jahren auf ein Rahmenabkommen, das die Schweiz – ähnlich wie dies bereits im EWR vorgesehen war – institutionell und damit politisch noch stärker einbinden will. Zum Rahmenabkommen gehört zum Beispiel die Einbindung der Schweiz in den liberalisierten Strombinnenmarkt der EU. Auch dieses Abkommen hätte grosse Auswirkungen, gibt es doch in der Schweiz nach wie vor über 600 eigenständige kleinere und mittlere Elektrizitätsgesellschaften, die meist den Gemeinden und Kantonen gehören und die die Bevölkerung im Sinne des Service public zuverlässig mit Strom versorgen. Für sie ist im liberalisierten Strommarkt der EU definitiv kein Platz, weil dort der grenzenlose Wettbewerb und global tätige Grosskonzerne bestimmen. Zudem besteht Gefahr, dass die von früheren Generationen in gemeinsamer Anstrengung gebauten Grosskraftwerke wie die Grande Dixence im Wallis ins Ausland verkauft werden. Die Marktregeln der EU verlangen auch, dass Wasserrechtskonzessionen grenzüberschreitend vergeben werden – ganz im Widerspruch zur Lebenswelt der Generationen, die die vielen Stauseen und Kraftwerke gebaut haben, und ganz im Widerspruch zur Idee des Service public in der Schweiz. – Das Stromabkommen, das bereits fertig ausgehandelt sein soll, hätte wie das Rahmenabkommen massive Veränderungen zur Folge – nicht nur in der politischen Kultur.

Weitere Gründe für Zurückhaltung kommen dazu: Gesamthaft ist das Szenario eher düster. Aktuell rüstet die EU militärisch gegenüber Russland auf und bindet die neutralen Mitgliedsstaaten Schweden, Finnland und Österreich enger ein. Auch deshalb hat die Schweiz Grund, sich politisch auf Distanz zu halten. Die Schweizer halten in Umfragen regelmässig mit über 90 Prozent an der Neutralität fest.

Der EWR von 1992 war der Anfang zunehmender Spannung unter der Bevölkerung und Grund, dass das langjährig bewährte Zusammenspiel von Bundesrat, Parlament und Volk nur noch eingeschränkt funktioniert. Eine der zentralen Ursachen ist der Streit um den Wert und den Erhalt der direkten Demokratie und der Unabhängigkeit des Landes, die unweigerlich miteinander verknüpft sind. Es gab vor 1992 nur wenige Beispiele in der Politik der Schweiz, wo der Wille des Volkes so wenig respektiert wurde – und zwar bis heute. Das wird der Grund sein, dass in den letzten Jahren deutlich mehr Volksinitiativen angenommen wurden als vor 1992.

Europäische Union – Zusammengehen nur unter Druck?

Zum Schluss nochmals ein Blick auf die Vorgeschichte: Bundesrat Hans Schaffner und seine Mitarbeiter waren im Vorfeld des Freihandelsvertrages von 1972 in ihren politischen und vorausschauenden Analysen zum Schluss gekommen, dass Brüssel die Bevölkerung ihrer Mitglieder zu immer weiterführenden Schritten in Richtung einer politischen Union «überlisten» müsse und dass eine solche «Überlistung ein ausserordentlich schwieriger Prozess» sei (dodis.ch/30358). – Genau das erleben wir heute sowohl in Brüssel (wo es um eine Fiskal- und Schuldenunion und auch um militärische Aufrüstung geht) wie auch in der Schweiz, die stärker politisch eingebunden werden soll.

Walter Hallstein, der erste Präsident der EWG-Kommission, sprach von der «Macht des Faktischen», die zu einer immer engeren Union führen werde. Auch Jean Monnet sah dies ähnlich, als er schrieb: «Der Mensch akzeptiert Veränderungen nur unter dem Druck der Notwendigkeit.» Ökonomische Krisen würden als Hebel dienen und weitere politische Integrationsschritte ermöglichen bzw. erzwingen. In der EU sind dies die Schwierigkeiten im Finanz- und Währungsbereich. Für die Schweiz zeichnet sich diese «ökonomische Krise» im Bereich der Stromversorgung ab, die längerfristig nicht gesichert ist.

Bundesrat Hans Schaffner und seine Mitarbeiter waren im Vorfeld des Freihandelsvertrags von 1972 zu Recht von diesem undemokratischen Weg wenig überzeugt, führt doch in der Schweiz kein Weg an Volksabstimmungen vorbei, deren Ausgang auch respektiert werden muss. •

Quellen:

Hauser, Heinz; Bradke, Sven. EWR-Vertrag, EG-Beitritt, Alleingang. Wirtschaftliche Konsequenz für die Schweiz. Gutachten zu Handen des Bundesrates. Zürich 1992

Lipp, Silvan. Standort Schweiz im Umbruch, Etappen der Wirtschaftspolitik im Zeichen der Wettbewerbsfähigkeit. Zürich 2012

Linder, Wolf. Handbuch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848–2007. Bern 2010