Zwischen Mythos und Geschichte

Warum die USA ihren Anspruch auf eine Sonderstellung in der Welt aufgeben müssen

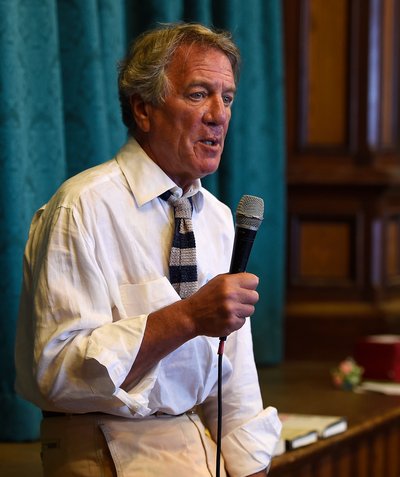

von Patrick Lawrence

ScheerPost. Patrick Lawrence hielt den folgenden Vortrag – basierend auf seinem Buch «Time No Longer: Americans After the American Century» – am 15. Dezember 2022 vor dem «Komitee für die Republik» in Washington D. C. Das Komitee ist eine 2003 gegründete überparteiliche Gruppe, die sich für eine Wiederherstellung der US-Verfassung einsetzt, insbesondere des «War Powers Act», der dem Kongress und nicht der Exekutive die Befugnis zur Kriegserklärung überträgt.

Es ist schön, in einem 1600-Seelen-Dorf im ländlichen Connecticut zu leben und zu arbeiten, und dann klingelt eines Morgens das Telefon. Der Mann am anderen Ende der Leitung hat sich die Mühe gemacht, Ihre Kolumnen zu lesen, hat sich dann die Mühe gemacht, Ihr letztes Buch zu kaufen, und hat sich dann die Mühe gemacht, Sie anzurufen und Sie einzuladen, vor dem Komitee für die Republik zu sprechen.

Ich danke John Henry, Ihrem Mitbegründer und Vorsitzenden, für die Einladung, die mich zu Ihnen führt, und es ist mir eine Freude, heute Abend bei Ihnen zu sein, denn ich bewundere die Arbeit des Komitees schon seit einiger Zeit, wenn auch aus einiger Entfernung.

Da ich mich an Sie als Journalist in einem gewissen Alter wende, werde ich so beginnen, wie ich es vor langer Zeit gelernt habe, nämlich mit der Pyramidenmethode: Sie setzen das Wichtigste, was Sie zu sagen haben, an die oberste Stelle, und alles andere folgt in absteigender Reihenfolge, so dass Ihre Redakteure, wie sie es unweigerlich tun, von unten nach oben kürzen können, und wenn nur noch ein Satz übrigbleibt, haben Sie Ihren Standpunkt klargemacht.

Wir brauchen das

Scheitern und die Niederlage

Hier ist mein Aufmacher heute Abend:

Wie schön wird es für unsere Republik sein, wenn der Tag kommt, an dem wir zugeben, dass wir versagt haben. Was für herrliche Aussichten werden vor uns liegen, wenn wir endlich akzeptieren, dass unsere Vorstellung davon, wer wir sind und was wir in der Welt tun sollen, gescheitert ist.

Kurz gesagt, wir sind eine Nation, die das Scheitern und die Niederlage dringend braucht. Wir brauchen genau das, damit wir uns selbst und unser grosses, unausgeschöpftes Potential auf neue Weise und so vollständig wie möglich verwirklichen können – um unserer selbst willen, aber auch um der Welt willen.

Wenn ich über diese Dinge in einer Kolumne oder einem Kommentar schreibe, fühle ich mich verpflichtet, die Leser daran zu erinnern, dass sie den Optimismus hinter dem scheinbaren Pessimismus nicht übersehen sollten. Ich habe den Eindruck, dass das Komitee für die Republik eine solche Anleitung nicht nötig hat, also werde ich nicht weiter darauf eingehen. Ich gehe davon aus, dass wir uns einig sind, dass man, wenn man etwas erreichen will, sich zunächst einmal klar darüber sein muss, wo man sich befindet, wo der Ausgangspunkt ist.

«Wo stehen wir?» ist die naheliegende Frage.

«Was ist das Ziel?» ist die darauf folgende Frage.

Der Mythos des auserwählten Volkes

Wir Amerikaner haben lange Zeit mit der Vorstellung gelebt, dass wir ein aussergewöhnliches Volk sind, ein von der Vorsehung auserwähltes Volk, das besondere Dinge auf Erden zu tun hat. Dies ist die Essenz der Mythologie, die unserem nationalen Bewusstsein zugrunde liegt. Wenn ich von Winthrops Predigt über «Die Augen der Welt» (1630) ausgehe, dann sind wir acht Jahre davon entfernt, vier Jahrhunderte solcher mythologisch erzeugten Annahmen zu feiern.

Später, im Jahr 1845, kam der Leitartikel «Manifest Destiny».

Dann Wilson und sein Universalismus.

Dann Henry Luces «Amerikanisches Jahrhundert».

Dann unser unerträglicher Triumphalismus nach dem Kalten Krieg und Fukuyamas These vom «Ende der Geschichte»: Kann etwas gleichzeitig unausstehlich und arrogant sein?

Es ist immer eine Erneuerung dieser mehr oder weniger intakten Ideologie. Meines Erachtens war jeder Präsident seit Wilson ein Wilsonianer oder ein Neo-Wilsonianer oder ein heimlicher Wilsonianer oder was auch immer. Die Think tanks in dieser Gegend sind voll von Wilsonianern. Es scheint am Trinkwasser des Bezirks [Washington D. C.] zu liegen.

Dann kam der 11. September 2001, und alles änderte sich, änderte sich grundlegend, um das Gedicht von William Butler Yeats1 zu zitieren, und ich werde die Zeile über eine schreckliche Schönheit, die geboren wird, vorerst weglassen. Darauf werden wir noch warten müssen.

Das Ende des

«Amerikanischen Jahrhunderts»

Ich betrachte den 11. September als das krass abrupte Datum, an dem das orthodoxe amerikanische Narrativ endgültig scheiterte. An diesem Morgen erwies sich das, was wir uns lange Zeit über uns selbst und andere erzählt hatten – die Geschichte von unserer Ausnahmestellung – als illusorisch.

Wir alle können uns an die Nachrichtensendungen im Fernsehen erinnern, in denen die Bilder der einstürzenden Zwillingstürme in Lower Manhattan in einer Endlosschleife gezeigt wurden. Mir schien, dass die Trümmer, die wir wie besessen beobachteten, ein objektiver Bezugspunkt waren, um einen literarischen Begriff zu verwenden: Die schwersten Schläge trafen unsere Herzen und unseren Verstand. Wir hatten jahrhundertelang in der Annahme gelebt, dass Geschichte, wie Toynbee es so schön formulierte, etwas ist, das anderen Menschen widerfährt. Wir hielten uns für immun dagegen – gegen die Plünderungen und Unwägbarkeiten von der Zeit selbst.

Plötzlich wurde uns klar, dass wir es nicht sind.

Die Frage, die sich uns sofort stellte, war, ob wir dies akzeptieren konnten. Mit einem ebenso starken Schlag für unsere kollektive Psyche und in engem Zusammenhang damit endete an diesem Tag auch das «Amerikanische Jahrhundert», wie es Luce in seinem Life-Leitartikel vom Februar 1941 verkündet hatte.

So habe ich lange argumentiert.

Es gibt viele Möglichkeiten, dies zu verstehen, aber, um es mit Luces Worten zu sagen, die Amerikaner konnten nicht länger «die volle Wirkung unseres Einflusses auf die Welt ausüben, zu den Zwecken, die wir für richtig halten, und mit den Mitteln, die wir für richtig halten».

Die Wahl

Meiner Meinung nach stellten uns die Ereignisse von 2001 vor eine Wahl.

Wir hätten akzeptieren können, dass unser nationales Narrativ in diesem Moment gescheitert war und dass wir in eine neue Zeit eingetreten waren und vor neuen Umständen standen. Dies würde von uns Phantasie, unsere einheimische Weisheit und ein notwendiges Mass an Mut erfordern. An diesen Dingen mangelt es uns Amerikanern schliesslich nicht. Sie hatten uns gut geleitet, als wir unbekannten Boden betraten und unseren Weg durch eine neue, nicht kartographierte Landschaft fanden. Seit wann haben die Amerikaner Angst vor unerforschtem Gebiet?

Oder wir könnten uns gegen unser neues Jahrhundert wehren, ein postamerikanisches Jahrhundert, wie wir es nennen wollen, und uns in einen Zustand der Verleugnung begeben, der uns zu allen möglichen destruktiven Verhaltensweisen verleiten würde.

Ich habe uns 25 Jahre Zeit gegeben, um diese Entscheidung zu treffen, gerechnet ab 2001. Wie sich herausgestellt hat, brauchten diejenigen, die vorgeben, Amerika zu führen, bei weitem nicht so lange, um sich falsch zu entscheiden.

«Wir haben seit 2001

eine Menge Unheil angerichtet»

Wir haben seit 2001 eine Menge Unheil angerichtet – in Europa und in der Ukraine, während wir hier sprechen, und wir können es kaum erwarten, ein weiteres mit China anzurichten –, aber wir waren seit diesem Tag nie in der Lage zu tun, was wir wollen, wo wir wollen und wie wir es wollen – und das nie mit einem Ergebnis, das uns oder irgend jemand anderem zugute kommt.

Von Kreativität ist in unserer Aussen-politik keine Spur mehr. Wie ein verstorbener Freund zu sagen pflegte, haben wir die Rolle des Spielverderbers übernommen. Und wie infam ist das?

Unser unkluger Politikkurs seit dem 11. September lässt uns mehr oder weniger gelähmt an einem furchtbaren Ort zurück. Meiner Meinung nach befinden wir uns zwischen Mythos und Geschichte – der eine lässt uns im Stich, die andere macht uns Angst, während sie uns nach vorne winkt.

William Appleman Williams nannte sein letztes Buch, das fünf Jahre nach dem Aufstand von Saigon erschienen, wie ich es nennen möchte – und ich hoffe, Sie haben nichts dagegen – Empire as a Way of Life. Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden – gefangen in einer verblassten, zusammenbrechenden Hegemonie, die nicht mehr zu retten ist und die es auf jeden Fall nicht wert ist, gerettet zu werden.

Die Entscheidung derer, die vorgeben, uns zu führen, hat uns etwas vorenthalten, was wir in diesem Abschnitt unserer Geschichte dringend brauchen.

Plädoyer für den Wert der Niederlage und die Gefahren des Sieges

In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein wunderbares Buch des deutschen Schriftstellers und Amerika-Kenners Wolfgang Schivelbusch mit dem Titel «Die Kultur der Niederlage» zurückgreifen. Wolfgang Schivelbusch liefert ein eloquentes Plädoyer für den Wert der Niederlage und die Gefahren des Sieges.

Eine besiegte Nation muss sich in sich selbst zurückziehen und neu denken. Sie muss sich der Realität stellen, dass sie sich geirrt hat. Alles, was sie für beständig und überlegen gehalten hat, ist gescheitert. So sind die Besiegten gezwungen, ihr eigenes Weltbild, ihre Identität und alles, was sie für richtig gehalten haben, zu überdenken.

In diesem Prozess, so argumentiert Wolfgang Schivelbusch, liegt das Versprechen der Verjüngung, der Erneuerung. Das Eingeständnis des Scheiterns bedeutet, dass man sich für neue Wege öffnet, wie man etwas tun kann, für neue Verständnisse und Identitäten. Mit der Zeit können die Besiegten wieder ins Getümmel zurückkehren und sich anderen auf eine neue und phantasievolle Weise präsentieren, die eine Antwort auf die schmerzhafte Entdeckung vergangener Fehler ist.

Die Sieger hingegen gehen davon aus, dass sie alles richtig gemacht haben, dass sie sich bewährt haben und dass sie einfach nur so weitermachen müssen wie bisher. Sieger haben keinen grossen Bedarf, über irgend etwas nachzudenken.

Als John Henry mich einlud, Sie zu besuchen, bemerkte er am Telefon: «Was für ein Genuss, mit jemandem zu sprechen, der noch denkt.»

Das hat mich natürlich gefreut, aber lassen Sie uns den tieferen Sinn bedenken. Wir haben uns selbst zu einer Nation gemacht, die nicht mehr viel denkt.

Eine von Wolfgang Schivelbuschs Studien in «Die Kultur der Niederlage» betrifft den amerikanischen Süden. Er schreibt in diesem Kapitel:

«Der Sieg kann, wie die Revolution, seine Kinder verschlingen, insbesondere diejenigen, die mehr von ihm erwarten, als er tatsächlich liefert.»

Hier befinden wir uns, hingerissen von den Jahrzehnten der Vorherrschaft nach 1945, gefangen – vor allem, aber nicht nur, wenn wir über den Pazifik blicken – in einer bedauernswerten, ungebührlichen Nostalgie für das, was einmal war, aber nicht mehr ist.

Nostalgie, so habe ich immer gedacht, ist eine Form der Depression, die Menschen befällt, die die Gegenwart nicht ertragen können.

Von der Schicksalsnation …

Vielleicht ist es inzwischen offensichtlich, dass ich der Meinung bin, dass unsere derzeitigen Probleme zwei Jahrzehnte nach Beginn des neuen Jahrhunderts im Grunde psychologische Fragen sind – oder eine ausgeprägte psychologische Dimension haben. Um aus unserem derzeitigen Zustand herauszukommen, ist zunächst, so würde ich behaupten, ein neues Bewusstsein erforderlich.

Lassen Sie mich kurz auf dieses Thema eingehen.

In «The Promise of American Life» – ich glaube, es war im Jahr 1909 – fragte Herbert Croly vor mehr als einem Jahrhundert, ob Amerika sich von einer Schicksalsnation in eine Sinn-Nation verwandeln kann. Dies ist eine Möglichkeit, unser heutiges Projekt zu beschreiben.

Das Schicksal ist der Stoff, aus dem die Exzeptionalisten sind. Es führt uns in all unsere halb verängstigten «Missionen» – oder liefert ein Alibi dafür.

Die Vorsehung gibt den Menschen eine Aufgabe – irdische Dinge zu tun. Sie macht uns, nicht die Vorsehung, für unsere Entscheidungen verantwortlich.

Für mich ist das die Veränderung, die wir vornehmen müssen. Die Frage, die sich uns stellt, ist, was wir zu tun gedenken, wenn wir das geschafft haben. Welche Art von Nation wollen wir sein, mit welcher Art von Politik? Was wird unser Ziel sein?

Ich definiere das Ziel als ein postexzeptionalistisches Amerika. Vieles andere, vielleicht sogar alles andere, wird sich daraus ergeben, so scheint es mir.

Das bedeutet, dass wir, bevor wir irgend etwas tun können, mit sehr vielen Dingen aufhören müssen. Das bedeutet, dass wir mit all den Dingen aufhören müssen, die Amerika seit langem im Namen des Exzeptionalismus und seines heimtückischen Geschwisters, des Universalismus, getan hat.

… zur Sinn-Nation

All das muss aufhören, wir müssen uns davon zurückziehen und statt dessen damit beginnen, zu einer geordneten, multipolaren Welt beizutragen, in der internationales Recht herrscht und unterschiedliche Geschichten, Traditionen, Kulturen, Prioritäten und Perspektiven nicht nur berücksichtigt, sondern als gegeben hingenommen und respektiert, geschätzt und sogar gefeiert werden.

Ich will für immer verdammt sein, wenn nicht die meisten Amerikaner – wenn sie richtig informiert sind – eine geordnete Welt der militärischen, materiellen und ideologischen Vorherrschaft vorziehen würden. Wir alle, wenn wir eine Führung hätten, die den Mut hätte, einen neuen Weg einzuschlagen, würden bald feststellen, dass unser Anspruch auf Ausnahmestellung und all die Verantwortung, die er uns auferlegt, eine ungeheure Last gewesen sind.

Und wie schön ist es, sich die Erleichterung vorzustellen, wenn diese Last von uns genommen wird – oder besser gesagt, wenn wir sie von uns selbst nehmen.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der eine Vielzahl von Stimmen und Sensibilitäten erweckt wird, um Aufgaben, Herausforderungen und Krisen anzugehen, die uns allen gemeinsam sind.

Welche neuen Wege würden sich uns eröffnen – vorausgesetzt, wir haben den Mut, uns zu öffnen und uns von unserer Besessenheit zu lösen, dass unsere eigene Stimme die einzige ist, die die Welt hören muss.

Der Weg nach vorne

Ich spreche bei einer Versammlung mit einigen Verfassungsrechtlern unter Ihnen. Das deutet für mich darauf hin, dass Sie den Weg nach vorne bereits gut kennen. Er liegt in unserer Rückkehr zu den Idealen, die wir vor langer Zeit aufgegeben haben, und zur Rechtsstaatlichkeit, wie sie in der Verfassung niedergelegt ist.

Das wird mehr als genügen, wenn wir versuchen, unseren Kurs grundlegend zu ändern. Eine alternative Aussenpolitik, die sich auf die Achtung des Völkerrechts stützt, statt auf diese «regelbasierte Ordnung», von der alle reden, die Demontage des militärisch-industriellen Komplexes und aller damit verbundenen Apparate des nationalen Sicherheitsstaates, eine ausgewogene Wirtschaft, ein Ende der offiziellen Gesetzlosigkeit, die überall um uns herum grassiert, ein völliges Überdenken unseres Platzes in der Welt und unserer Verhaltensweisen und vieles mehr: All diese Fortschritte setzen lediglich voraus, dass wir nach den Grundsätzen leben, die wir vorgeben zu vertreten, aber zu lange ignoriert haben.

Tragweite des Wandels

Ich bin mir, wie Sie sicher auch, der enormen Tragweite des Wandels bewusst, den ich hier zu beschreiben versuche. So soll es sein, sage ich. Die Grösse der Aufgabe ist keine Entschuldigung dafür, sie nicht in Angriff zu nehmen. Meiner Meinung nach ist genau das Gegenteil der Fall. Die Grösse der Aufgabe ist ein genaues Mass dafür, wie dringend wir sie angehen müssen.

Die Franzosen haben ein wunderbares Wort für jenseitigen Idealismus. Sie nennen ihn angélisme, und wenn ich diese Themen aufgreife, wird er mir manchmal vorgeworfen – oder besser gesagt, ich beschuldige mich selbst, ihm zu frönen. Ich antworte anderen oder mir selbst mit einem Hinweis auf Henri Bergson2 und darauf, wie er das Kommen grosser Veränderungen verstand, und so möchte ich mit dieser Passage aus seinem letzten Buch schliessen. Die beiden Quellen der Moral und der Religion [1932] waren eine kurze Ausarbeitung eines seiner grossen Bücher, «Schöpferische Evolution» [1907], in dem er für das plädierte, was er unseren élan vital nannte, eine Art geistige oder angeborene Energie, die uns vorantreibt.

Hier sind seine Gedanken, wie grundlegende Veränderungen bei uns ankommen:

«Es ist ein Sprung nach vorn, der nur stattfinden kann, wenn eine Gesellschaft sich entschlossen hat, das Experiment zu wagen; und das Experiment wird nicht gewagt, wenn eine Gesellschaft sich nicht überzeugen oder zumindest aufrütteln lässt … Es hat keinen Sinn zu behaupten, dass dieser Sprung nach vorn keine schöpferische Anstrengung voraussetzt … Das hiesse zu vergessen, dass die meisten grossen Reformen zunächst undurchführbar erschienen, was sie in der Tat waren.» •

1 William Butler Yeats (1865–1935) war ein irischer Dichter und einer der bedeutendsten englischsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er verfasste 1921 das Gedicht «Ostern 1916», in welchem er den Dubliner Osteraufstand von 1916 kommentierte. In dem ernsten Gedicht erinnert er an die irischen Freiheitskämpfer mit den Worten: «Alles änderte sich vollständig./Furchtbare Schönheit entstand.» (Anmerkung der Redaktion)

2 Henri Bergson (1859–1941) war ein französischer Philosoph und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Lebensphilosophie. (Anmerkung der Redaktion)

Quelle: https://scheerpost.com/2022/12/20/patrick-lawrence-between-myth-and-history/ vom 20.12.2022,

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors

(Übersetzung Zeit-Fragen)

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die «International Herald Tribune», ist Kolumnist, Essayist, Autor und Dozent. Sein letztes Buch ist «Time No Longer: Americans After the American Century», Yale, 2013. Auf Twitter fand man ihn bei

@thefloutist, bis er ohne Begründung zensiert wurde. Seine Webseite lautet

patricklawrence.us. Unterstützen Sie seine Arbeit über patreon.com/thefloutist.

US-amerikanischer Exzeptionalismus

ef. Der Begriff «City upon a Hill» (Stadt auf einem Hügel) geht auf den englischen Puritaner John Winthrop zurück, der in seiner Predigt «A Model of Christian Charity» (1630) in Anlehnung an die Bergpredigt den Begriff prägte. Winthrop schärfte den puritanischen Kolonisten der Massachusetts Bay Colony ein, dass ihre neue Kolonie eine «Stadt auf einem Hügel» sei, die von der ganzen Welt beobachtet werde. In der amerikanischen Geschichte wurde der Begriff «City upon a Hill» oft zum Ausdruck des amerikanischen Exzeptionalismus. Hier knüpfte der spätere Begriff «Manifest Destiny» inhaltlich an. Vereinfacht ausgedrückt war «Manifest Destiny» die Vorstellung, dass die Amerikaner von Gott dazu ausersehen seien, den nordamerikanischen Kontinent zu beherrschen.

Das Konzept des «Manifest Destiny» wurde erstmals von dem Journalisten John Louis O'Sullivan im Jahre 1845 in einem Artikel formuliert, in dem es um die Annexion von Texas ging. O'Sullivan schrieb, es sei Amerikas «Manifest Destiny», also seine offenkundige Bestimmung, sich über den Kontinent auszubreiten. Auf diese Weise würden die USA eine anerkannte politische und soziale Grossmacht, die Wildnis würde verschwinden und die Zivilisation halte Einzug. Mit dieser Doktrin wurden die Siedlerbewegung nach Westen und in Richtung Mexiko sowie der spanisch-amerikanische Krieg 1898 gerechtfertigt. Dies umfass-te auch die Ausgrenzung und Ausrottung der indianischen Völker Amerikas.

Im 20. Jahrhundert wurde die Begriffsbedeutung «Manifest Destiny» etwas abgewandelt. Nun hiess es, die Amerikaner seien in einzigartiger Weise dazu bestimmt, Demokratie in der Welt zu verbreiten («Make the world safe for democracy»). Diese alt-neue Doktrin wurde und wird bis heute als Legitimation für die amerikanische interventionistische Politik und für die amerikanischen Expansionskriege bemüht. Diese Politik geht im wesentlichen auf den die USA in den Ersten Weltkrieg führenden US-Präsidenten Woodrow Wilson zurück.

Woodrow Wilsons «Universalismus» bedeutete: Was für die Amerikaner gilt, muss für alle Menschen gelten. Das auserwählte Land wird sich selbst nur gerecht, wenn es «helfend» in die Welt ausgreift, wenn es Verantwortung nicht nur für sich selbst übernimmt.

Im wesentlichen umfasst der Wilsonianismus vier Punkte: Die Verbreitung ihrer Vorstellung von Demokratie weltweit zu fördern, die Förderung der Verbreitung der Marktwirtschaft und des Kapitalismus, Opposition zu einer «isolationistischen» Politik und militärisches Eingreifen in Konflikte bei «Gefährdung des Weltfriedens» oder eigener Interessen.

Der Begriff «Das Amerikanische Jahrhundert» wurde 1941 durch den US-Verleger Henry Luce geprägt, der ihn als Titel eines Life-Artikels verwendete. Darin rief Luce seine Landsleute zu Mut auf, gegen die faschistischen Staaten vorzugehen und so verstärkt die internationale Politik zu bestimmen. Das «Amerikanische Jahrhundert» bezeichnet jene Ära, vor allem im 20. Jahrhundert und bis heute, in der die USA eine weltweite Vormachtstellung in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht eingenommen haben. Hierzu gehören u. a. militärische Stärke, eine sehr hohe Finanzkraft und der weltweite Einfluss amerikanischer Jugendkultur und Hollywood-Filme.