Entre le mythe et l’histoire

Pourquoi les Etats-Unis feraient mieux de renoncer à leurs ambitions d’occuper une place à part dans le monde

par Patrick Lawrence

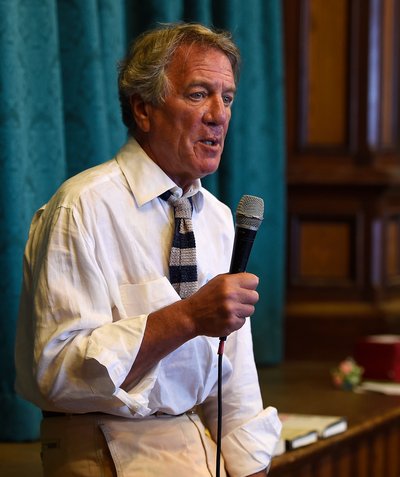

C’est le 15 décembre 2022, à Washington, devant le Committee for the Republic (Comité pour la République) que Patrick Lawrence a formulé les observations suivantes, basées sur son livre Time No Longer. Les Américains après le siècle américain. Le Comité est un groupe non partisan fondé en 2003 qui prône une restauration de la Constitution américaine, et plus particulièrement du War Powers Act, qui confère le droit de déclarer la guerre au Congrès, et non à l’exécutif.

Vivre et travailler dans un village de 1 600 âmes situé au cœur de la campagne du Connecticut et entendre, un beau matin, la sonnerie du téléphone, c’est très agréable. Au bout du fil, un homme qui a pris la peine de lire vos chroniques, d’acheter votre dernier livre, de vous appeler et enfin de vous inviter à prendre la parole devant le Comité pour la République.

Je remercie donc John Henry, votre président cofondateur, de l’invitation qui m’amène devant vous, et c’est un plaisir d’ê tre parmi vous ce soir, tant j’admire depuis longtemps, bien qu’à distance, le travail du Comité.

«En professionnel aguerri, je vais donc employer avec vous la bonne vieille méthode qui m’est familière depuis longtemps – la pyramide: on met la chose la plus importante à dire tout en haut, donc au début, suivi par le reste en ordre décroissant, de façon à ce que les rédacteurs puissent couper, comme ils le font inévitablement, du bas vers le haut. Et s’il ne reste plus qu’une seule phrase, c’est qu’on a réussi à faire passer le message.

De l’utilité de l’é chec et de la défaite

Et voilà donc mon message pour ce soir:

Comme il sera doux pour notre République, ce jour où nous admettrons que nous avons échoué. Comme elles seront splendides, les perspectives qui s’offriront à nous lorsque nous accepterons enfin que notre idée sur ce que nous sommes et ce que nous sommes censés faire dans le monde a perdu sa raison d’ê tre.

En bref, nous sommes une nation qui a désespérément besoin d’é chec et de défaite. Nous en avons besoin précisément pour nous permettre de nous réaliser et de réaliser notre grand potentiel, qui n’a pas été exploité, d’une manière nouvelle et aussi exhaustive que possible – pour notre propre bien, mais aussi pour celui du monde entier. Lorsque j’é cris ce genre de choses dans une colonne ou un commentaire, je me sens obligé de rappeler aux lecteurs de ne pas laisser passer l’optimisme qui se cache sous le pessimisme apparent. Le Comité pour la République m’a donné l’impression que ce genre de directives est superflu, et je ne m’attarderai donc pas sur ce point. Je suppose que nous partageons l’idée que pour parvenir à quelque chose dans une activité quelconque, il faut commencer par accepter clairement où l’on se situe et d’où on part.

La question évidente est donc: Où sommes-nous?

Et celle en découle aussitôt: Quel est notre objectif?

Le mythe du peuple élu

Les Américains, au nombre desquels les dissidents qui font eux aussi partie de l’histoire américaine, ont vécu longtemps, très longtemps, avec l’idée de constituer un peuple exceptionnel, élu par la Providence, mis sur terre pour accomplir de grandes choses. C’est l’essence même de cette mythologie qui est à la base de notre conscience nationale. Si je me réfère au sermon de Winthrop sur les «yeux du monde», dans huit ans nous pourrons célébrer les quatre siècles de ce genre de théories mythologiques.

Plus tard, en 1845, il y a eu la doctrine du «Manifeste destiny» (Destinée manifeste).

Ensuite Wilson avec son universalisme.

Puis le «Siècle américain» d’Henry Luce.

Et enfin notre odieux triomphalisme post-guerre froide et la thèse de la «fin de l’histoire» pronostiqué de Fukuyama qui me place toujours devant l’é nigme de savoir comment cela se fait d’ê tre à la fois odieux et condescendant.

Une idéologie toujours renouvelée, plus ou moins intacte. Pour ma part, je considère que tous les présidents depuis Wilson ont été des wilsoniens, ou des néo-wilsoniens, ou des wilsoniens refoulés, ou je ne sais quoi encore. Dans le coin, les groupes de réflexion sont remplis de wilsoniens. On dirait qu’à Washington DC, ça coule de source.

Puis vint le 11 septembre 2001, et pour citer le poème de William Butler Yeats1, tout a changé, changé du tout au tout, et pour l’instant je ne mentionnerai pas le vers sur la terrible beauté encore à naître. Pour cela, il nous faudra patienter un peu.

La fin du siècle américain

Pour moi, le 11 septembre est la date singulièrement brutale sur laquelle le discours américain traditionnel a finalement achoppé. Ce matin-là, ce que nous nous racontions depuis longtemps à notre propre sujet, et au sujet de notre propre place parmi les autres –l’histoire de notre exceptionnalité – s’est avéré illusoire.

Nous nous souvenons tous des journaux télévisés qui passaient en boucle les images de l’effondrement des tours jumelles dans le sud de Manhattan. Il m’a semblé que les ruines que nous fixions de façon obsessionnelle étaient une coïncidence objective, pour emprunter le terme littéraire : Ce sont nos cœurs et nos âmes qui avaient été frappés de plein fouet. Nous avions vécu pendant des siècles en partant du principe que l’histoire, comme l’a merveilleusement dit Toynbee, était quelque chose qui n’arrivait qu’aux autres. Nous nous considérions à l’abri de l’histoire – des déprédations et des incertitudes du temps lui-même.

Et tout à coup ça nous est tombé dessus: nous ne l’é tions pas.

Tout de suite, la question a été de déterminer dans quelle mesure nous pouvions l’accepter. Dans un sursaut tout aussi violent de notre psyché collective, et dans un contexte intimement lié, le Siècle américain, tel que Luce l’a proclamé dans son éditorial de LIFE de février 1941, a lui aussi pris fin ce jour-là.

Cela fait longtemps que j’en parle.

On peut le comprendre de bien des façons, mais, si l’on s’en tient au texte de Luce, les Américains ne sont plus en mesure «d’exercer sur le monde le plein impact de notre influence, aux fins que nous jugeons appropriées et par les moyens que nous jugeons appropriés».

Le choix

D’après moi, les événements de 2001 nous ont placés devant un choix.

Nous aurions pu accepter qu’à ce moment précis notre récit national venait d’é chouer, que nous venions d’entrer dans une nouvelle ère et que nous devions faire face à un nouvel ordre des choses. Cela aurait fait appel à notre imagination, notre sagesse naturelle et une nécessaire dose de courage, toutes choses dont nous autres Américains ne manquons pas. Toutes ces qualités nous ont guidés à la perfection alors même que nous arpentions une terre inconnue et nous frayions un chemin dans un paysage nouveau et non cartographié. Depuis quand les Américains ont-ils peur des territoires inexplorés?

Ou encore nous pourrions refuser notre nouveau siècle, un siècle post-américain comme on pourrait l’appeler, et entrer dans un état de déni qui nous entraînerait dans toutes sortes de comportements destructeurs.

Je nous avais accordé 25 ans, à partir de 2001, pour prendre notre décision. Il s’est avéré que ceux qui prétendent diriger l’Amérique ont eu besoin de beaucoup moins de temps pour faire le mauvais choix.

«Depuis 2001,

nous avons causé un gâchis considérable»

Nous avons provoqué un gâchis considérable depuis 2001 – nous en causons un en Europe et en Ukraine en ce moment même, et nous sommes impatients d’en créer un autre avec la Chine – mais depuis ce jour-là, nous n’avons plus jamais pu faire ce que nous voulions, où nous le voulions, comme nous le voulions, sans aucun résultat à notre avantage ni à celui de quiconque d’ailleurs.

Il n’y a plus trace de créativité dans nos politiques étrangères. Comme le disait un ami décédé, nous avons assumé le rôle de perturbateur, et cela n’est-il pas indigne de nous?

Notre comportement irréfléchi depuis le 11 septembre 2001 nous laisse plus ou moins paralysés dans une impasse. A mon sens, nous sommes suspendus entre le mythe et l’histoire, l’un nous faisant finalement défaut, l’autre suscitant la crainte tout en nous incitant à aller de l’avant.

William Appleman Williams a intitulé son dernier livre, publié cinq ans après le soulèvement de Saigon (c’est ainsi que je préfère dénommmer cet événement et j’espère que cela ne vous dérange pas), «Empire as a Way of Life» (L’empire, un mode de vie). C’est là que nous en sommes – accrochés à une hégémonie dépassée et en voie d’effondrement, état qui ne peut être sauvé et qui, de toute façon, ne vaut pas la peine d’ê tre sauvé. De manière très significative, les choix faits par ceux qui prétendent nous diriger nous ont privés de quelque chose dont nous avions grandement besoin à ce moment de notre histoire.

Plaidoyer en faveur des vertus de la défaite et des dangers de la victoire

Dans ce contexte, je vais m’inspirer du formidable ouvrage de Wolfgang Schivelbusch, écrivain allemand et bon élève de l’Amérique, intitulé The Culture of Defeat. Schivelbusch défend avec éloquence la valeur de la défaite et les périls de la victoire. Une nation vaincue doit se replier sur elle-même et reconsidérer sa position. Elle doit faire face à la réalité et se rendre compte qu’elle s’est trompée. Tout ce qu’elle avait présumé durable et supérieur en soi a fait faillite. Ainsi les vaincus sont-ils contraints de reconsidérer leur vision du monde, leur identité et tout ce qu’ils avaient considéré comme tel.

Selon Schivelbusch, ce processus renferme la promesse d’un rajeunissement, d’un renouveau. Reconnaître l’é chec, c’est s’ouvrir à de nouvelles façons de procéder, à de nouvelles compréhensions et identités. Avec le temps, les vaincus peuvent revenir dans la mêlée et faire preuve d’imagination pour faire face à la découverte douloureuse de leurs erreurs passées.

Les vainqueurs, en revanche, partent du principe qu’ils ont raison, qu’ils ont fait leurs preuves et qu’il leur suffit de continuer comme avant. Les vainqueurs n’ont pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit.

Lorsque John Henry m’a invité à venir vous voir, il m’a fait remarquer au téléphone: «Quel plaisir de parler à quelqu’un qui soit encore capable de réfléchir.» Bien sûr, je l’ai bien pris, mais considérons le sous-entendu. Nous avons fait de nous-mêmes une nation qui ne réfléchit plus beaucoup. L’un des sujets étudiés par Schivelbusch dans The Culture of Defeat est le Sud américain. On y rencontre la phrase suivante: «La victoire, comme la révolution, peut dévorer ses enfants, en particulier ceux qui en attendent plus que ce qu’elle leur apporte réellement.» C’est là que nous en sommes, envoûtés par les décennies de primauté de l’Après-1945, pris – surtout lorsque nous regardons de l’autre côté du Pacifique – d’une nostalgie pitoyable et déplacée pour ce qui a été, mais qui n’est plus. J’ai toujours pensé que la nostalgie était une forme de dépression qui s’abat sur ceux qui sont incapables d’affronter le présent.

De la Nation à la mission suprême …

Sans doute est-il maintenant évident que je pense que nos difficultés actuelles, deux décennies après le début d’un nouveau siècle, sont au fond des questions psychologiques. Pour sortir de notre condition actuelle, je dirais qu’il faut d’abord acquérir une nouvelle conscience.

Laissez-moi résumer.

Dans The Promise of American Life – cela remonte à 1909, je crois – Herbert Croly s’interrogeait sur la capacité de l’Amérique à passer du statut de nation avec un destin à celui de nation avec un objectif. C’est une façon de décrire notre projet d’aujourd’hui.

Le destin est l’affaire des individualistes. Il nous entraîne dans des missions à la limite de l’effroi ou nous fournit un alibi pour y aller.

Quant à l’objectif, il assigne au peuple une mission, des actions à accomplir ici-bas. C’est nous, et non pas la Providence, qui sommes responsables de nos choix.

Voilà, à mon sens, le changement qui s’impose. Reste à savoir ce que nous proposons de faire, une fois cette transformation accomplie.

A quel genre de nation aspirons-nous, à quel genre de politiques? Quel sera notre objectif?

Je vois l’objectif essentiellement dans une Amérique post-exceptionnaliste. Des tas de choses et peut-être même tout le reste, en découleront, me semble-t-il.

Cela signifie qu’avant d’entreprendre quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons renoncer. Cela signifie que nous devons renoncer à toutes ces actions que l’Amérique a longtemps entreprises au nom de l’exceptionnalisme et de son perfide jumeau, l’universalisme.

… à la nation à dimension réelle

Il faut mettre fin à tout cela, nous devons nous en retirer et, à sa place, commencer à contribuer à un monde ordonné et multipolaire dans lequel règne le droit international et où les différentes histoires, traditions, cultures, priorités et perspectives ne sont pas simplement prises en compte mais considérées comme acquises et respectées, valorisées, voire glorifiées.

Que je sois damné à jamais si la plupart des Américains, correctement informés, ne préfèrent pas un monde ordonné à la domination militaire, matérielle et idéologique. Si nous tous, nous avions des responsables ayant le courage de s’engager dans une nouvelle voie, nous découvririons rapidement l‘immense fardeau que représente notre revendication d‘exceptionnalisme et toutes les responsabilités qu‘elle nous impose.

Et quel plaisir d‘imaginer notre soulagement lorsque ce fardeau sera levé – ou, mieux encore, lorsque nous le lèverons de nous-mêmes.

Imaginez un monde où une multitude de voix et de sensibilités se mobiliseraient pour faire face aux tâches, aux défis, aux crises qui nous sont communs. Combien de nouvelles voies s’ouvriraient à nous – à condition que nous ayons d’abord le courage d’ouvrir nos esprits et d’é chapper à l’obsession de considérer notre propre voix comme la seule à se faire entendre dans le monde.

Aller de l’avant

Je m’adresse à un auditoire comptant parmi vous des constitutionnalistes, ce qui me suggère que vous êtes déjà bien conscients de la voie à suivre. Elle consiste à revenir aux idéaux que nous avons abandonnés depuis longtemps et à l’Etat de droit tel qu’il est défini dans la Constitution.

Cela suffira amplement si nous cherchons à changer fondamentalement de cap. Une politique étrangère alternative basée sur le respect du droit international, au lieu de ce fameux «ordre fondé sur des règles» dont on nous rebat les oreilles, le démantèlement du complexe militaro-industriel et de tous les dispositifs associés à l’Etat de sécurité nationale, une économie rééquilibrée, la fin de l’anarchie officielle qui sévit tout autour de nous, une refonte totale de notre position dans le monde et de la manière dont nous devons nous comporter: Toutes ces avancées exigent seulement que nous vivions selon les principes que nous prétendons observer mais que nous avons trop longtemps ignorés.

L’ampleur du changement

Je suis bien conscient, et je suis sûr que vous l’ê tes aussi, de l’é normité de la transformation que j’essaie de décrire. Eh bien, qu’il en soit ainsi. L’ampleur de la tâche à entreprendre ne constitue pas une excuse pour y renoncer. Selon moi, c’est plutôt le contraire. L’ampleur de la tâche est un critère précis de l’urgence qu’il y a à s’y atteler.

Les Français ont un mot génial pour décrire cet optimisme forcené qui veut tout voir en rose, ils appellent ça l’angélisme*. On m’en a déjà accusé à cause de ma façon d’aborder ce genre de considerations – ou plus exactement, je dois reconnaître que lorsque j’en parle, je m’y laisse parfois entraîner.

Je réponds, aux autres et à moi-même, en citant Henri Bergson2, qui avait bien compris que le monde allait vers de grands bouleversements, et je terminerai donc par ce passage de son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, qui était un bref commentaire de l’un de ses grands ouvrages, L’é volution créatrice, dans lequel il défendait ce qu’il appelait notre élan vital, une sorte d’esprit ou d’é nergie innée qui nous fait avancer.

Voici ce qu’il disait sur la façon dont un changement fondamental survient parmi nous:

«Il s’agit d’un saut en avant, qui ne peut avoir lieu que si une société a décidé de tenter l’expérience; et l’expérience ne sera tentée que si une société s’est laissé gagner à cette idée, ou du moins toucher par elle... Il ne sert à rien de soutenir que ce saut en avant n’implique pas un effort créateur en arrière-plan … Ce serait oublier que la plupart des grandes réformes semblaient d’abord irréalisables, ce qu’en fait elles étaient.» •

1William Butler Yeats (1865–1935) poète irlandais, et l’un des plus grands écrivains anglophones du 20e siècle. Auteur en 1921 du poème «Pâques 1916», dans lequel il relate l’insurrection de Pâques à Dublin en 1916 (Les Pâques sanglantes). Dans ce poème tragique, il évoque les Irlandais combattant pour la liberté en ces termes: «Tout est changé, changé du tout au tout: Une beauté terrible est née.» (Note de la rédaction)

2Henri Bergson (1859-1941), philosophe français considéré comme l’un des représentants les plus importants de la philosophie de vie. (Note de la rédaction)

*Le contexte rend évident que l’auteur emploie ce terme dans son acception global, pour chiffre dénommant toutes les forces mentales innées à l’ê tre-humain qui dépassent le pur matérialisme dans nos motifs, philosophique et pratique. (ndt.)

Source:https://scheerpost.com/2022/12/20/patrick-lawrence-between-myth-and-history/ du 20/12/22, reproduction avec l’aimable autorisation de l’auteur, traduction de l’anglais Horizons et débats

Patrick Lawrence, de longue date correspondant à l’é tranger, notamment pour l’« International Herald Tribune», est chroniqueur, essayiste, auteur et conférencier. Titre de son dernier livre: «Time No Longer: Americans after the American century». Yale 2013. Sur Twitter, Lawrence était accessible sous @thefloutist avant d’ê tre censuré sans commentaire. Patrick Lawrence est accessible sur son site web: patricklawrence.us. Soutenez son travail en consultant patreon.com/thefloutist.

L’exceptionnalisme américain:

la «mission américaine mondiale» – une sorte d’idée fixe!

ef. L’expression «City upon a Hill» (ville sur une colline) remonte à John Winthrop, puritain anglais qui a créé ce terme dans son sermon «A Model of Christian Charity» (1630), en s’inspirant du Sermon sur la Montagne. Winthrop a inculqué aux colons puritains de la Massachusetts Bay Colony que leur nouvelle colonie était en effet une sorte de ville sur une colline, observée par le monde entier. Dans l’histoire américaine, le terme City upon a Hill a souvent été employé comme symbolisant l’exceptionnalisme américain. C’est à cela que se rattache dans sa signification le concept ultérieur du «Manifest Destiny» américain. En simplifiant légèrement, on peut dire que sous le terme de «Manifest Destiny» se cache l’idée que les Américains avaient été désignés par Dieu pour dominer le continent nord-américain.

Le concept du «Manifest Destiny» est apparu pour la première fois dans un article sur l’annexion du Texas rédigé par le journaliste John Louis O’Sullivan, en 1845. Cette doctrine a justifié la ruée des colons vers l’ouest et le Mexique ainsi que la Guerre hispano-américaine de 1898. La doctrine comprenait également l’exclusion et l’extermination des peuples indiens d’Amérique.

Au 20e siècle, la signification du terme de manifest destiny a été quelque peu modifiée. On disait désormais que les Américains étaient destinés de manière unique à diffuser «la démocratie» dans le monde («Make the world safe for democracy»). Cette doctrine, ancienne et nouvelle à la fois, a été et est encore utilisée aujourd’hui comme légitimation de la politique interventionniste et des guerres d’expansion américaines. Cette politique remonte pour l’essentiel au président américain Woodrow Wilson qui a fait entrer les Etats-Unis dans la Première Guerre mondiale.

L’«universalisme» de Woodrow Wilson partait de l’idée que ce qui vaut pour les Américains est valable pour toute l’humanité. Le «pays élu» n’est juste envers lui-même que s’il s’é tendra dans le monde entier, en grande «force soutenant le destin» et assumant ainsi les responsabilités qui ne sont pas seulement les siennes.

Pour l’essentiel, le «wilsonianisme» comprend quatre points: promouvoir la diffusion de sa conception de la démocratie dans le monde entier, encourager la diffusion de l’é conomie de marché et du capitalisme, s’opposer à une politique «isolationniste» et intervenir militairement dans les conflits en cas de «menace pour la paix mondiale» ou pour ses propres intérêts.

La notion du «siècle américain» fut répandue, en 1941, par l'éditeur américain Henry Luce qui l'employa en titre d'un article dans le magazine «Life». Dans ce texte, Luce encouragea ses compatriotes à intervenir à l'encontre des états fascistes et d'influencer de manière plus décisive la politique internationale dans ce sens. La notion de «siècle américain» désigne depuis lors avant tout l'ère où les Etats-Unis ont exercé et exercent encore, avant tout au 20e siècle à nos jours, leur hégémonie concernant les domaines politique, économique et culturelle. Y figure, entre autres, leur statut exceptionnel sur les domaines militaire, financier et culturel, ce dernier notamment par leur influence mondiale sur la culture de la jeunesse et les films à production hollywoodienne.