Politik in der Krise – Krise in der Politik?

Die direkte Demokratie als Instrument zur Krisenbewältigung

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich

Medizinische Fragen stehen in der Corona-Krise zu Recht nach wie vor im Zentrum. Mehr und mehr melden sich jedoch auch Kommentatoren und Politiker zu Wort, die sich über die Zeit nach der Pandemie Gedanken machen und sich fragen, wie die wirtschaftlichen Probleme und die Schulden zu bewältigen sind und welche gesellschaftlichen Veränderungen auf uns zukommen. Sie vergleichen die aktuelle Situation oft mit historischen Krisensituationen wie zum Beispiel mit der Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre.

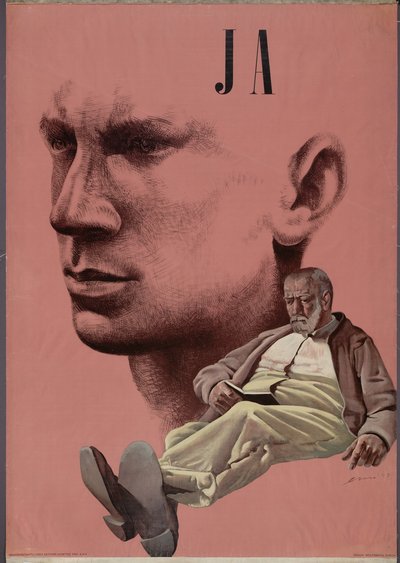

(Bild Hans Erni)

Dazu gibt es beunruhigende Meldungen: Der IWF warnte vor Zeiten, die ähnlich schlimm werden könnten wie in der Wirtschaftsdepression der dreissiger Jahre. Der abtretende Präsident der EZB, Mario Draghi, meldete sich in der «Financial Times» zu Wort. Um die Beschäftigung zu erhalten und angesichts der bereits sehr hohen Verschuldung von vielen Staaten empfiehlt er, die «Notenpresse» bzw. ihr elektronisches Äquivalent massiv einzusetzen, so wie dies in Kriegen üblich sei:

«Wars – the most relevant precedent – were financed by increase in public debt. During First World War, in Italy und Germany between 6 and 15 per cent of war spending in real terms was financed from taxes. In Austria-Hungary, Russia and France, none of the continuing costs of the war paid out of taxes.» (Kriege als wichtigster Präzedenzfall sind über die Erhöhung öffentlicher Schulden finanziert worden. Im Ersten Weltkrieg wurden in Italien und Deutschland nur zwischen sechs und fünfzehn Prozent über Steuern finanziert. In Österreich-Ungarn, Russ-land und Frankreich wurden keine Kriegskosten über Steuern finanziert [sondern vollständig über Schulden]) («The Financial Times» vom 25. März 2020).

Tabubruch

Der Wirtschaftsjournalist Peter A. Fischer berichtete in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom 11. April 2020: «Kurz vor Ostern hat die britische Zentralbank überraschend bekanntgegeben, sie gewähre der Regierung die Möglichkeit, direkt bei ihr Geld in beliebiger Höhe zu beziehen. Damit wolle sie das Funktionieren der Märkte sicherstellen. Die Bank of England betont, der Überzugskredit müsse dereinst wieder vollständig zurückbezahlt werden. Tatsache ist allerdings: Erstmals in dieser Krise hat eine westliche Zentralbank das Tabu der direkten Staats-finanzierung gebrochen.» Fischer spricht von einem Tabubruch. Der Rückgriff auf die Notenpresse werde immer salonfähiger.

Ganz neu ist diese Politik allerdings nicht. «Geldschwemmen», verbunden mit hohen Schulden, gibt es bereits seit Jahrzehnten – selbst in «guten» Zeiten. Die FED und die EZB zum Beispiel versorgen ihre Regierungen zwar nicht direkt mit Geld, aber sie kaufen ihre Schuldenpapiere (z. B. die Trea-suries in den USA) für hohe Milliardenbeträge auf dem Markt auf und bezahlen sie über die Notenpresse. – Schon vor der Pandemie war diese Art von Geldpolitik üblich und umstritten, weil die Verträge der EU die Staatsfinanzierung verbiete. Mario Draghi hat zu Beginn der Krise bekannt gegeben, die EZB werde bis Ende dieses Jahres Staatsanleihen der Regierungen für bis zu 750 Milliarden Euro aufkaufen – ein in dieser Höhe noch nie dagewesener Betrag.

Bundesverfassungsgericht von Deutschland:

Zweifel an Rechtmässigkeit der Geldpolitik der EZB

In ihrem Urteil vom 5. Mai 2020 beurteilt das Bundesverfassungsgericht von Deutschland das Staatsanleihekaufprogramm der EZB als kompetenzwidrig und verbietet der Bundesbank, sich weiter an den von der EZB gesteuerten Staatsanleihekäufen zu beteiligen, falls der EZB-Rat nicht innerhalb von drei Monaten nachvollziehbar darlegt, dass die Ziele der Geldpolitik der EZB nicht ausser Verhältnis zu den damit verbundenen Gefahren und Auswirkungen stehen (wie Verluste der Sparer, Risiko von Blasen bei Immobilien und Aktien, Gratisgeld für Unternehmen, die gar nicht mehr überlebensfähig sind usw.) – Das Urteil bezieht sich auf Programme der EZB zum Aufkauf von Staatsanleihen noch vor der Corona-Krise. Die Karlsruher Richter stellen sich damit zum ersten Mal gegen den EuGH, das höchste Gericht der EU, das diese Politik gerechtfertigt hat (Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts Nr. 32 vom 5.5.2020; vgl. auch Finanz und Wirtschaft vom 9.5.2020).

Krieg als Rechtfertigung

Mario Draghi nennt die Kriegsfinanzierung als Präzedenzfall. Damit wirft er unweigerlich die Frage auf, wie die heutige Hochrüstung und die heutigen Kriege finanziert werden. Angesichts der stetig ansteigenden Schuldenberge der kriegsführenden Länder, vor allem der USA, wird die Antwort lauten: wohl nicht anders als im Ersten Weltkrieg. Nun – wenn die Notenpresse der Notenbanken heute bereits Kriege und Hochrüstung finanziert und aktuell noch die «Corona-Krise» dazukommt, könnte dies die Geldordnung in Gefahr bringen. Auch dafür gibt es geschichtliche Beispiele. – Immerhin hat das Virus die Grossmanöver der Nato-Länder an der russischen Grenze gestoppt, die in diesen Wochen hätten stattfinden sollen.

Die andere Politik

Die Schweiz hat schon immer einen haushälterischen Weg gewählt, das tut sie auch heute. Es sind genug Reserven da, die nach der Krise wieder aufgefüllt werden müssen. Auf dieser Basis nehme ich eine Gegenposition zum IWF und zu Mario Draghi ein und untermaure sie mit einem geschichtlichen Beispiel aus der Schweiz.

Die Bewältigung der Wirtschaftskrise verlief in der Schweiz der dreissiger Jahre anders als in den meisten Ländern. Bundesrat und Parlament standen im engen Kontakt mit der Bevölkerung, die sich in hohem Masse über ihre Volksrechte an der Krisenbewältigung beteiligte. Viele Bürger machten sich Gedanken, wie die Probleme gelöst und die Schwierigkeiten gemildert oder überwunden werden könnten. Es überrascht im Rückblick nicht, dass in diesen Jahren eine eigentliche Hochblüte der direkten Demokratie zu beobachten war. Viele Volksabstimmungen haben mitgeholfen, den Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken und eine Lösung für die anstehenden Probleme zu finden.

Politik des «guten Hausvaters»

Der Bundesrat führte in den dreissiger Jahren eine Politik, die die Kommentatoren als «Politik des guten Hausvaters» bezeichneten. Die Regierung achtete darauf, dass sie auch in schwierigen Zeiten mit den Steuergeldern zurechtkam und Schulden möglichst vermied. Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes empfahl es genau andersherum. Bundesrat und Parlament mussten damals Banken retten, die Textilindustrie, das Gewerbe und die Bauern unterstützen – und alles mit einbrechenden Steuererträgen. Wie soll man ein solches Kunststück fertigbringen? Zahlreiche Volksabstimmungen gaben die Richtung vor, und sie sind es wert, kurz beschrieben zu werden.

Mitsprache des Volkes eint

Als die Steuererträge einbrachen, wollte der Bundesrat 1933 die Löhne der Bundesbeamten herabsetzen. Die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften sammelten in kurzer Zeit über 300 000 Unterschriften für ein Referendum – zehnmal so viele wie verlangt. Mehr als 80 Prozent der Stimmberechtigten gingen an die Urne. 55 Prozent der Stimmenden sagten nein zu den Plänen der Regierung.

1935 sammelten die Gewerkschaften in nur drei Monaten ebenfalls mehr als 300 000 Unterschriften für ihre Kriseninitiative, die die Wirtschaftskrise mit neuen Gesetzen, Vorschriften und Programmen bekämpfen wollte – ähnlich wie die New-Deal-Politik, die der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt betrieb und über Schulden und Notenpresse finanzierte. Der Initiativtext enthielt allerdings eine Vorschrift, die problematisch war: Das Referendum wäre für die neu zu erlassenden Gesetze und Programme für mindestens fünf Jahre ausgeschlossen gewesen. Das war wahrscheinlich der Hauptgrund, dass die populäre Kriseninitiative trotz wirtschaftlicher Not deutlich mit 58 Prozent Nein abgelehnt wurde. Aber sie erreichte mit 42 Prozent einen hohen Stimmenanteil und beeinflusste das weitere politische Geschehen.

Freiheit, Demokratie und Volksrechte waren ein hohes Gut. Insgesamt wurden in den dreissiger Jahren fünf Volksinitiativen eingereicht, die alle das Ziel hatten, dem Notrecht Grenzen zu setzen (vgl. «Notrecht und Demokratie»).

Ebenfalls 1935 wurde über eine Volksinitiative abgestimmt, die ein berufsständisches Wirtschaftsmodell anstrebte – wie dies in Österreich eingeführt wurde. Die damals 600 Berufsverbände sollten sich zu sieben Branchenverbänden (Kammern) zusammenschliessen und einen Wirtschaftsrat wählen. Eine deutliche Mehrheit der Stimmenden sagte nein.

1935 waren sich jedoch alle einig, dass die liberale Wirtschaftsverfassung der Verfassung von 1874 reformiert werden müsse. Das Parlament arbeitete einen Entwurf aus, der 1939 abstimmungsbereit war (aber erst nach dem Krieg zur Abstimmung kam). Er hielt an der Wirtschaftsfreiheit fest, sah jedoch zahlreiche Möglichkeiten vor, davon abzuweichen. Es fiel auf, dass er Elemente enthielt aus den beiden zuvor abgelehnten Volksinitiativen: So sollte der Bund die Kompetenz erhalten, «nötigenfalls in Abweichung vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit» die Krise zu bekämpfen (Formulierung aus der Kriseninitiative) und auch Beschlüsse der Berufs- und Branchenverbände allgemeinverbindlich erklären zu können (aus der Initiative «Für ein berufsständisches Wirtschaftsmodell»).

Alternativen zur Staatshilfe:

Eigeninitiative und Selbsthilfe

Gleichzeitig revidierte das Parlament das Genossenschaftsrecht, und es kam zur Gründung einer Vielzahl von Genossenschaften, die sich die Selbsthilfe, Eigeninitiative und Eigenverantwortung auf die Fahnen schrieben. Ein Beispiel für eine besondere Genossenschaft aus dieser Zeit soll hier erwähnt werden. In sieben Kantonen wurden «Bauernhülfskassen» eingerichtet. Diese landwirtschaftlichen Genossenschaften bestanden gar nicht aus Bauern. Im Kanton Zürich halfen die Kantonalbank, weitere Banken und reiche Privatpersonen überschuldeten Bauern in Not, denen sonst niemand mehr half. Weiter ist die WIR-Genossenschaft zu erwähnen, die 1933 von 16 Gewerbetreibenden gegründet wurde. Sie schlossen sich zu einem Wirtschaftsring zusammen, der eigenes Genossenschaftsgeld, den WIR, herausgab. Es diente nicht nur als Zahlungsmittel unter den Mitgliedern, sondern die Zentrale schöpfte auch WIR-Geld selber und gewährte damit zinsfreie Hypothekarkredite. Es funktionierte – bis heute. Im Laufe der Jahre beteiligten sich mehr als 60 000 Gewerbebetriebe (ein Viertel aller kleinen und mittelständischen Betriebe). In den besten Zeiten gewährte die Zentrale für mehr als zwei Milliarden Franken zinsfreie Hypothekardarlehen in WIR (1 WIR-Franken = 1 Schweizerfranken). Die heutige WIR-Bank ist aus dieser Genossenschaft entstanden. Sie gewährt noch heute sowohl Kredite in WIR wie auch in Schweizerfranken.

Anfügen liesse sich hier ein ähnliches Beispiel aus Österreich. In Wörgl gab 1932/33 Gemeindepräsident Unterguggenberger Gemeindegeld als Komplementärwährung heraus, um in der Gemeinde das Wirtschaftsleben zu beleben und Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Es gelang ihm, seine Mitbürger vom Sinn seines Projektes zu überzeugen, so dass sie es mittrugen. Und es hat funktioniert, bis die Österreichische Nationalbank und die Regierung in Wien das Experiment nach einigen Monaten verboten. Sie pochten auf das staatliche Monopol, Geld herauszugeben. Im Unterschied dazu erhielt die WIR-Genossenschaft eine Bewilligung des Bundes und sogar eine Konzession als Bank.

Anhaltender Kampf gegen die Arbeitslosigkeit

Auch nach der Abstimmung über die Kriseninitiative ging die Diskussion über die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit weiter. Die Schweiz hielt noch lange am Goldstandard fest. 1936 wertete sie den Schweizerfranken um 30 Prozent ab. Die Sozialdemokraten in der Schweiz reichten 1937 erneut mit 280 000 Unterschriften eine Volksinitiative mit der Bezeichnung «Nationales Arbeitsbeschaffungsprogramm» ein, das sie aus den Reserven der Nationalbank finanzieren wollten. 1938 hat jedoch die deutsche Wehrmacht Österreich besetzt, und Bundesrat Minger stellte in der Landesverteidigungskommission fest: «Bis heute war der isolierte Angriff einer Grossmacht gegen uns undenkbar, heute müssen wir diese Gefahr wenigstens als möglich ins Auge fassen und bedenken, dass wir in Zukunft auf uns selbst angewiesen sind.» Das Parlament entwarf einen Gegenentwurf zur Volksinitiative und bewilligte 400 Millionen Franken. Die eine Hälfte sollte im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit verwendet werden und die andere Hälfte für den Kauf von Kampfflugzeugen. Die Sozialdemokraten lenkten ein und zogen ihre Initiative zurück, und der Gegenentwurf des Parlaments kam am 4. Juni 1939 vors Volk. Er wurde mit eindrücklichen 70 Prozent angenommen. Wenige Wochen später begann der Zweite Weltkrieg.

Ist es gelungen, die Wirtschaftskrise auf diese ungewöhnliche Art zu bekämpfen?

In den dreissiger Jahren machte sich die Bevölkerung wie in allen Ländern am meisten Sorgen über die Beschäftigung. In der Schweiz stieg die Zahl der Arbeitslosen in den Jahren vor 1936 von rund 13 000 auf 93 000. Die Arbeitslosigkeit betrug damit 6 Prozent der Erwerbstätigen (bei Frauen lediglich 2 Prozent) und sank danach wieder ab. Damit war sie deutlich tiefer als in den meisten europäischen Staaten, wo sie wie in den USA und in Deutschland von Anfang an auf über zwanzig Prozent anstieg (Halbeisen 2012, S. 138).

Der Haushalt des Bundes schloss meist mit schwarzen Zahlen ab. 1939 – vor dem Krieg – hatte der Bund lediglich 1.5 Milliarden Franken Schulden (allerdings zum damaligen Geldwert) – deutlich weniger als in den meisten Ländern (Halbeisen 2012, S. 1106). Das Land war innerlich gestärkt und gerüstet für die noch weit schwerere Zeit des Zweiten Weltkrieges.

Es ging also auch anders, als die meisten Ökonomen damals empfahlen und auch heute empfehlen. Im Zweiten Weltkrieg liessen sich die Schulden nicht mehr vermeiden. Sie stiegen auf etwa 100 Prozent des damaligen BIP. Weniger als 4 Prozent wurden über einen Kredit bei der Notenbank finanziert – deutlich weniger als im Ersten Weltkrieg (Halbeisen 2012, S. 1108). Die Schweiz hatte zudem das Glück, von Kampfhandlungen verschont zu bleiben.

Diese Ereignisse zeigen, dass sich die einzelnen Länder in der politischen Kultur und in der Haushaltsführung erheblich unterscheiden. Das ist auch heute der Fall – auch innerhalb der Eurozone (was wahrscheinlich über die Zukunft des Euro entscheiden wird.) Die Notenpresse – in der Art und im Ausmasse, wie es Draghi empfiehlt – ist sicher nicht die Lösung.

Hochblüte der direkten Demokratie in der Krise

Es fällt auf, dass die direkte Demokratie gerade in der Wirtschaftskrise eine eigentliche Hochblüte erlebte. Für die zahlreichen Volksinitiativen wurden so viele Unterschriften gesammelt wie nie mehr sonst. Die Stimmbeteiligung betrug öfters über 80 Prozent. Selbst im Krieg gingen die Debatten weiter: 1943 – im Jahr der Kriegswende nach der Schlacht von Stalingrad – wurden drei Volksinitiativen zur Wirtschafts- und zwei zur Sozialordnung eingereicht. Viele Bürger begannen sich Gedanken über die Zeit «danach» zu machen und über das, was man in der Schweiz alles besser machen könnte. Die Sozialdemokraten beschlossen ihr Programm «Die Neue Schweiz». Dazu gehörte eine Volksinitiative «Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit». Sie verlangte eine mehr «systematische und planmässige» Wirtschaftspolitik und wollte Schlüsselbranchen wie die grossen Banken und Versicherungen verstaatlichen bzw. in den Service public integrieren.

Die SP war nicht allein. Der Migros-Gründer Gottlieb Duttweiler hatte ebenfalls eine Vision: Er wandelte 1943 seine Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft um, indem er jeder Kundin und jedem Kunden einen Genossenschaftsanteil schenkte. Gleichzeitig reichte seine Partei, der Landesring, die Volksinitiative mit dem Titel «Recht auf Arbeit» ein. Duttweiler wollte die Wirtschaftsfreiheit stärken und mit mehr ethischer Gesinnung verbinden. «Soziales Kapital» war sein Kampfruf. (Heute ist die Migros der grösste Arbeitgeber in der Schweiz.) Auch die Jungbauern wurden aktiv und reichten die Volksinitiative «Gegen die Bodenspekulation» ein. Der landwirtschaftliche Boden solle den Bauern gehören, die ihn auch bebauen, war ihre Botschaft.

Damit nicht genug: Ebenfalls 1943 reichte der Kaufmännische Verband eine Volksinitiative zur Altersvorsorge ein, die 1948 zur heutigen AHV führen sollte. Noch im gleichen Jahr reichte der Katholisch-Konservative Verein KKV die Volksinitiative «Zum Schutz der Familie» ein. Sie brachte im Bereich der Familienpolitik vieles in Bewegung – bis heute. Die Kinderzulagen wurden verbessert, Ausgleichskassen eingerichtet und vereinheitlicht, die Mutterschaftsversicherung angedacht (über die später noch etliche Volksabstimmungen stattfinden sollten), und manches mehr. So entstand eine eigentliche Aufbruchstimmung im besten Sinn des Wortes, obwohl der Krieg noch gar nicht zu Ende war.

Das Volk stellt die Weichen

1946 bis 1949 folgten zahlreiche Abstimmungen – zum einen über die neue Wirtschaftsverfassung (die das Parlament noch vor dem Krieg ausgearbeitet hatte). Sie wurde angenommen und gilt noch heute. Zum andern stimmte das Volk über die zahlreichen Volksinitiativen aus der Kriegszeit ab. Es waren Abstimmungen zu grundlegenden Fragen der Wirtschaftsordnung und des Zusammenlebens. Die meisten wurden abgelehnt. Aber alle beeinflussten die Politik. 1949 und 1951 kamen drei Abstimmungen über den Schweizerfranken dazu – über die Golddeckung und eine Volksinitiative der Liberal-Sozialisten. – Alle Urnengänge haben Weichen gestellt und Eckpunkte gesetzt für die soziale Marktwirtschaft, in der wir heute leben.

Bemerkenswert ist auch die Abstimmung von 1949 über die Volksinitiative «Rückkehr zur direkten Demokratie», die vom Volk angenommen wurde. Ihr ist es gelungen, das Notrecht zu demokratisieren. Das Parlament konnte danach und kann auch heute dringliche Bundesbeschlüsse erlassen, die ohne Abstimmung sofort in Kraft gesetzt werden. Aber es wird innerhalb eines Jahres im Nachhinein abgestimmt – obligatorisch oder fakultativ. (Mehr dazu in «Notrecht und Demokratie»)

Wie bereits erwähnt, hat die direkte Demokratie gerade in der Krise eine eigentliche Hochblüte erlebt. Die Volksinitiativen und Referenden wurden oft mit mehr als 300 000 Unterschriften eingereicht, und die Stimmbeteiligung lag nicht selten über 80 Prozent. Solche Zahlen wurden bis heute nie mehr erreicht, obwohl sich die Bevölkerungszahl der Schweiz inzwischen verdoppelt hat. Das Zusammenspiel zwischen Regierung, Parlament und Volk funktionierte ausgezeichnet. Die Politik war abgestützt auf die Bevölkerung, in der die politischen Meinungen zwar oft auseinandergingen wie in andern Ländern auch. Aber die vielen Abstimmungen haben einigend gewirkt – trotz aller Differenzen – und ganz wesentlich zur Bewältigung der grossen Schwierigkeiten beigetragen.

Es ist sicherlich wert, die Bedeutung der direkten Demokratie für die Krisenbewältigung und für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung noch genauer zu untersuchen. Ich verweise hier auf mein kürzlich im Verlag Zeit-Fragen erschienenes Buch «Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz».

Und heute?

Auch wenn heute die medizinischen Fragen der Pandemie zu Recht nach wie vor im Vordergrund stehen, hat die Debatte über deren politische Bewältigung schon längst begonnen. Viele Fragen über die Zeit «danach» sind offen – nicht nur zu den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen. Bundesrat Ueli Maurer hat sich als Finanzminister zu Wort gemeldet und besorgt gezeigt («Neue Zürcher Zeitung» vom 29. April 2020). Thomas Jordan, Präsident der SNB, musste mitteilen, dass seine Nationalbank im ersten Quartal dieses Jahres wegen der Turbulenzen an den Weltbörsen einen Verlust von 38 Milliarden Franken erlitten hat.

Die Ereignisse der dreissiger Jahre können sicherlich nicht eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen werden. Die Voraussetzungen sind anders. Die Beispiele aus unserer Geschichte machen jedoch Mut, weil sie zeigen, dass sich die direkte Demokratie gerade in der Krise bewährt hat und wesentlich dazu beitragen kann, dass eine Aufbruchsstimmung entsteht und Vorschläge gemacht werden, «was man in der Schweiz alles besser machen könnte». Es lohnt sicherlich, die direkt-demokratische Kultur weiterhin zu pflegen. Unsere Gross- und Urgrosseltern haben uns etwas Wertvolles hinterlassen. •

Quellen:

Halbeisen, Patrick; Müller, Margrit; Veyrassat, Béatrice. Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. Basel 2012

Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demokratie in der Schweiz – Geschichte der freiheitlich-demokratischen Wirtschaftsverfassung der Schweiz. Zürich 2020

Verlag Zeit-Fragen 2020, gebunden, 397 Seiten. ISBN 978-3-909234-24-0; Preis Fr. 36.–