Syrien - quo vadis?

«Selbst im Krieg haben wir nicht solche Probleme gehabt wie jetzt»

von Karin Leukefeld, Damaskus

Die Explosion im Hafen von Beirut (am 4. August 2020) hat auch Syrien erschüttert. Libanon und Syrien sind sozial, ökonomisch und politisch eng verbunden. Für das belagerte Syrien war und ist Beirut während des Krieges und der Belagerung das Tor zur Welt, durch das man reisen und wiederkommen konnte, durch das der Handel nicht stoppte. Für Libanon ist Syrien Quelle von Obst, Gemüse und Nahrungsmitteln, die in Libanon selber nicht mehr in ausreichender Menge angebaut werden. Die von der Weltgesundheitsorganisation WHO angeordneten Corona-Pandemie-Beschränkungen führten dazu, dass die gemeinsamen Grenzübergänge bis auf Ausnahmen geschlossen wurden. Für syrische Flüchtlinge und Arbeiter in Libanon bedeutet es das Aus. Geschäfte entlang der Strasse zur libanesisch-syrischen Grenze liegen verlassen.

«Selbst im Krieg haben wir nicht solche Probleme gehabt wie jetzt.» Als hätten sie sich abgesprochen, antworten die Menschen in Damaskus, Homs, Hama oder Aleppo immer wieder das gleiche auf die Frage, wie es ihnen geht. Arbeit, Gesundheit, die Versorgung mit Lebensmitteln, Strom oder Benzin – alles war während des Krieges besser als in diesem Jahr 2020. Zumindest erschien es erträglicher, weil man dachte, bald sei der Krieg vorbei, und dann könne man das Land wieder aufbauen. Niemand dachte, dass es einfach werden würde, aber solche Probleme hatte man nicht erwartet.

Ob Geschäftsleute, Händler oder Bauern, ob Kinder oder Grosseltern, ob Jung oder Alt, alle beklagen Strom- und Benzinmangel, den Wertverlust des syrischen Pfunds und die enorme Teuerung. Käse, Eier, Milch und Joghurt haben die meisten vom Speiseplan gestrichen. Ein Kilo Lammfleisch kostet einen halben Monatslohn, und selbst ein Huhn ist nicht erschwinglich. «Ein Huhn kostet 10 000 Lira», rechnet Hanan vor, der in einem Familienhotel in Damaskus arbeitet. Wie alle Syrer benutzt er den alten Namen der syrischen Währung «Lira», offiziell ist es ein libanesisches Pfund. Im Frühjahr wurde der Monatslohn von Hanan von 50 000 auf 70 000 Lira erhöht und reicht doch nicht aus für die fünfköpfige Familie und Hanans Vater, der bei ihm wohnt. Im Frühjahr war der Lohn umgerechnet knapp 60 Euro wert, heute sind es nur noch 30 Euro. «10 000 Lira für ein Huhn», seufzt Hanan und gestikuliert mit den Händen. «Wie kann ich ein Huhn kaufen, wenn ich im Monat 70 000 Lira habe? Seit Monaten haben wir kein Fleisch mehr gegessen!»

«Wir werden erstickt», sagt auch Delal H., eine pensionierte Frauenärztin in Damaskus. Angesichts des akuten Fachärztemangels in Syrien arbeitet die engagierte Frau weiterhin täglich im Krankenhaus und strahlt schon von Berufs wegen Optimismus aus. Gern zeigt sie die Fotos «ihrer» Kinder, denen sie geholfen hat, auf die Welt zu kommen. An diesem Tag aber wirkt sie im wahrsten Sinne des Wortes «ausser sich». «Wir haben US-amerikanische Militärbasen im Land, Israel bombardiert uns, wann und wo es will! Sanktionen verhindern den Wiederaufbau, das Caesar-Gesetz bedroht jeden, der uns helfen will. Man stiehlt unser Öl, und jetzt – mit Corona – wird alles noch schlimmer. Was will man von uns? Wo soll das hinführen!»

Hunger gab es nicht

Das Leben in Syrien ist hart geworden. Während internationale Hilfskonvois mit der Fahne der Uno aus der Türkei über den syrisch-türkischen Grenzübergang Bab a Hawa nach Idlib fahren, um die Menschen dort mit Medikamenten, Lebensmitteln, Milchpulver, Schutzausrüstung gegen das neue Virus und vielem mehr zu versorgen, versuchen die Syrer im Rest des Landes irgendwie die Fassung zu bewahren.

Hunger gab es nicht, bis 2010 habe Syrien mit seinen landwirtschaftlichen Produkten nicht nur die eigene Bevölkerung und die Nachbarländer versorgt, sondern Nahrungsmittel auch exportieren können, sagt der Agraringenieur Haitham Haidar bei einem ausführlichen Gespräch in Damaskus. Haidar ist ein freundlicher, ruhiger Mann, der im syrischen Agrarministerium für Planung und internationale Kooperation zuständig ist.

2020 konnten in Syrien von den sechs Millionen Hektar landwirtschaftlich nutzbaren Bodens nur rund vier Millionen Hektar bewirtschaftet werden. Die Gründe seien vielfältig, so der Ingenieur: «Erfahrene Arbeiter fehlen, Sanktionen verhindern den Import von Dünger, Maschinen und Ersatzteilen. 60 Prozent unserer landwirtschaftlichen Einrichtungen wie Silos und Lagerstätten, Fabriken für die Nahrungsmittelproduktion und zahlreiche landwirtschaftliche Forschungsstätten wurden im Krieg zerstört.» Syrien habe ausserdem etwa die Hälfte seines Viehbestandes verloren. Ein grosser Verlust seien die Awassi-Schafe, die weltweit geschätzt würden. «2010 hatten wir 15 Millionen von ihnen, in diesem Jahr wurden nur 7 Millionen gezählt.» Beduinen, die weder Staat noch Grenzen kennen, dürften die Tiere in Jordanien, im Irak und nach Saudi Arabien verkauft haben.

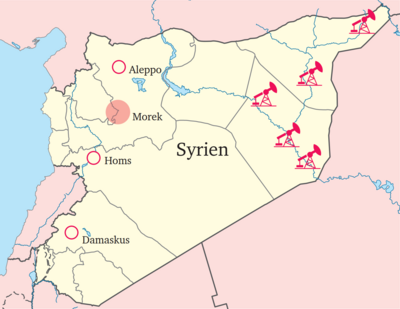

Angesichts der schwierigen Lage sei die Ernte 2020 dennoch gut gewesen, betont der Ingenieur. Allerdings erschwere und verteuere der Mangel an Benzin und Öl den Transport vom Erzeuger zum Verbraucher und den Verkaufspreis. «Unsere Ölressourcen im Nordosten des Landes werden von den Amerikanern besetzt gehalten, und der Import von Öl – beispielsweise aus Iran – wird durch die Sanktionen behindert.» Die Ernten nördlich des Euphrats und in Idlib würden illegal an die Türkei und in den Nordirak verkauft, so Haidar. «Die Zerstörung unserer Landwirtschaft ist gezielt.»

Ein Gruss aus Morek

Zu sehen ist das bei einer Fahrt durch die Provinzen Hama und Idlib nach Aleppo. Neben Hasakeh im Nordosten, Horan im Süden und Al Ghab im Westen gehört Idlib zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Zentren des Landes. Khan Sheikhun, Maarat al Numan, Sarakeb sind Orte, deren Namen man in den letzten Jahren in Verbindung mit Krieg gehört hat. Tatsächlich blühte hier bis 2010 der Handel.

Fistik Halabi, die berühmten Pistazien, werden hier angebaut, Olivenbäume liefern das beste Olivenöl, und der Marmor aus dem Gebiet ist ein Exportschlager. Nun sind die Städte zerstört, Dörfer rechts und links der Autobahn liegen verlassen, vertrocknete Oliven- und Pistazienbäume und verbrannte Oleanderbüsche auf dem Mittelstreifen. Ein türkischer «Beobachtungsposten» hat sich auf dem Gelände eines Getreidesilos niedergelassen, zerstörte Häuser, Werkstätten, Fabrikgebäude säumen den Weg.

Morek gilt als das Zentrum der Fistik Halabi, der syrischen Pistazien. Der Ort liegt rund 30 km nördlich von Hama und war während des Krieges Frontlinie zu den von Dschihadisten bewaffneten Kampfverbänden in Idlib. Im Schatten einer von hohen Mauern umgebenen türkischen Militärbasis – einem sogenannten «Beobachtungsposten» – liegen die grössten Anbaugebiete für Pistazien. Egal, wo man steht, die Plantagen mit den gedrungenen, kräftigen Bäumen und dem dichten Blattwerk mit den Fruchtdolden ziehen sich bis an den Horizont über fruchtbaren Boden.

Es ist Freitagmorgen, als Herr Nasser vom Medienbüro der Provinz Hama uns zum Pistazienmarkt in Morek begleitet. Der Ort gilt noch immer als militärisches Sperrgebiet, und so wartet der Muchtar von Morek, der Bürgermeister, am Kontrollpunkt. Auf dem Rücksitz einer militärischen Motorradpatrouille fährt er voraus durch den Ort, in den nur wenige Familien zurückgekehrt sind. Morek liegt weitgehend in Trümmern.

Der Bauer Ghazi Nassan al-Mohamed baut in der zweiten Generation Fistik Halabi an, köstliche Pistazien. Die Erntezeit dauert von Juli bis November. Jetzt, im September, werden die Bäume täglich abgeerntet. Vor dem Krieg hatte Herr Ghazi 1 040 000 Pistazienbäume, die sein Vater gepflanzt hatte und die 40, 50 Jahre alt waren. «Alte Bäume bringen die beste Ernte, junge Bäume können nach 10 Jahren zum ersten Mal abgeerntet werden.» Vor dem Krieg wurden in Morek rund 50 000 Tonnen Fistik Halabi geerntet, erzählt der Mann, der die für sunnitische Muslime traditionelle Ghalabiya, ein bis zum Boden reichendes Hemd, trägt. «In diesem Jahr haben wir höchstens die Hälfte.» Bäume wurden bei den Kämpfen zerstört, wegen des Holzes gefällt und verkauft, die Bauern seien nicht da gewesen, um die Bäume zu schützen und zu pflegen.

Als ein Kleintransporter mit lautem Hupen vorfährt, wird das Gespräch unterbrochen. Auf der Ladefläche stehen Körbe mit frischen Pistazien. «Unsere Ernte in diesem Jahr ist wichtig, weil mit dem Ertrag die neue Ernte 2021 gesichert werden muss», erklärt Ghazi al-Mohamed und fährt mit beiden Händen in die Früchte. «Früher half uns die Regierung mit Dünger, mit Maschinen, mit allem. Jetzt müssen wir fast alles selber bezahlen, die Regierung steht unter Druck.» Rasch wird eine Plastiktüte mit frischen Pistazien gefüllt und der Autorin übergeben. «Bitte schön, hier ist ein Gruss aus Morek! Mögen sie schmecken!» •